Une semaine à la plaine du Pô

Une brume, une grolle et un voyage inoubliable

Il y avait cette brume.

Épaisse, blanche, presque vivante. Elle recouvrait la plaine du Pô comme une couverture de coton sale, masquant à peine les squelettes d’usines, les vitres brisées, les grilles rouillées. Nous étions à Vercelli, ville paisible du Piémont, mais ce matin-là, nous avions rendez-vous avec ses fantômes.

Pendant plusieurs jours, Audrey et moi avons arpenté les marges de la ville. Pas les rues commerçantes, pas les places ensoleillées. Mais les impasses, les chemins de gravier, les sentiers oubliés qui mènent à ce que l’on ne montre plus : l’hôpital psychiatrique, l’usine textile, la villa d’un autre siècle. Ce voyage, c’est un plongeon dans les plis du temps. C’est une exploration des ruines industrielles et humaines, dans un silence habité.

Mais comment en est-on arrivé là ?

Je suis un passionné d’urbex, un amoureux des lieux oubliés, et la photographie est mon moyen d’immortaliser ces fragments de mémoire. J’adore m’imaginer vivre dans les lieux que je visite, me fondre dans leur histoire. Cela peut être festif, parfois même affreux. C’est un peu comme un voyage dans un autre monde, où le temps se suspend.

Tout a débuté avec une grolle à 6 becs que je possède chez moi. En discutant avec Audrey, je lui expliquais ce drôle de plat, son origine, et surtout à quoi il servait. Il venait de la vallée d’Aoste, et je l’avais ramené avec Patrick (le Conteur Azerro), un conteur que j’apprécie beaucoup.

Sur Google Maps, je lui ai montré l’endroit, et voilà que l’idée a germé : pourquoi ne pas passer une semaine à explorer les Alpes côté italien ? Et c’est ainsi que nous avons atterri à Vercelli.

Mais avant d’y poser nos sacs, nous avons pris notre temps.

Une nuit à Annecy, d’abord — douce escale entre lac et montagnes, petite parenthèse suspendue où le voyage commence déjà à ralentir. En arrivant en fin d’après-midi, la lumière dorée caressait les façades pastel du Vieil Annecy, et les canaux tranquilles semblaient glisser entre les ruelles pavées comme des rubans de verre. Il flottait dans l’air un parfum de fleurs, de gaufres chaudes et de promesses d’évasion.

Nous avons flâné sans but, nous laissant guider par le charme discret des ponts fleuris et des volets entrouverts. Le lac, à quelques pas, étendait son miroir immense, ourlé par les silhouettes des montagnes encore enneigées.

Sur les berges, des promeneurs, des rires d’enfants, des cygnes majestueux : tout semblait baigné de douceur. Nous avons dîné en terrasse, les joues rosies par la fraîcheur de l’altitude, un verre de vin blanc local à la main, les yeux perdus dans la lumière du soir qui dansait sur l’eau.

C’était une halte brève, mais dense. Une de celles qui déposent déjà un peu de poésie dans les bagages, avant même que le voyage ne commence vraiment.

Puis Chamonix, face au Mont-Blanc encore saupoudré de neige, comme un dernier salut de l’hiver. Là, déjà, l’altitude et les sommets nous avaient vidés du superflu.

Et enfin la plaine du Pô

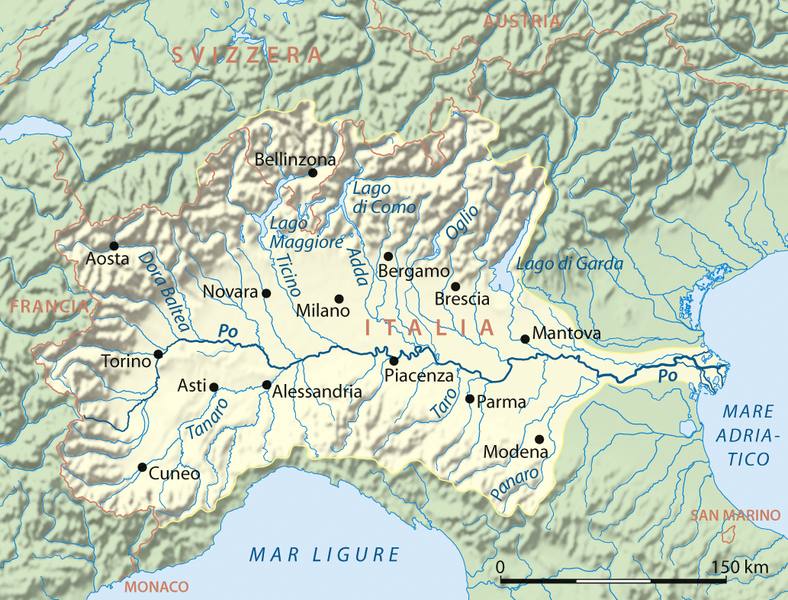

La plaine du Pô, située au nord de l’Italie, est la plus vaste plaine du pays et l’une des plus fertiles d’Europe. Elle s’étend des Alpes occidentales jusqu’à l’Adriatique, encadrée au nord par les Alpes et au sud par les Apennins, et est traversée d’ouest en est par le fleuve Pô sur plus de 650 kilomètres. Grâce à son climat tempéré et à l’abondance d’eau, elle constitue un territoire agricole majeur, où l’on cultive notamment le riz, le maïs, le blé et la vigne. C’est aussi une zone densément peuplée et fortement industrialisée, regroupant des villes importantes comme Turin, Milan, Parme, Bologne et Vérone, qui en font à la fois un moteur économique, culturel et agricole de l’Italie.

Italie : Lste des lieux visités :

- The La Serra Complex (Ivrea)

- L’asile psychiatrique de Vercelli

- L’ex-usine Montefibre de Vercelli

- La Bertagnetta (ancien sanatorium) de Vercelli

- Il Maneggio (discothèque)

- Villa Alessandro Poss

- Istitut Padre Beccaro (…, école, hôtel, …)

- Ghost town Consonno

Nous étions début mai 2009 (1er). Le printemps étirait ses bras sur la plaine du Pô, les rizières miroitantes donnaient à la campagne un air d’aquarelle. En franchissant le col du Petit-Saint-Bernard, on avait quitté les dernières neiges pour glisser doucement vers la chaleur piémontaise.

Le ciel était lourd, chargé d’électricité, comme s’il hésitait entre le déluge et l’accalmie. Le paysage changeait, les accents aussi. Sur la route menant à Vercelli, un détour presque improvisé nous a menés à Ivrea, berceau d’Olivetti, cité de briques rouges et d’utopies industrielles. C’est là que nous avons découvert The La Serra Complex.

The La Serra Complex – Une atmosphère de fin du monde.

Il y a des lieux qui vous mettent mal à l’aise dès les premiers instants. The La Serra Complex, c’est exactement ça. Situé non loin de Biella, ce complexe abandonné aux allures de station thermale ou de sanatorium semble s’être arrêté en pleine apocalypse.

👉 Partir à la découverte de ce complexe identique a une machine a écrire.

Vercelli l’une des villes les plus saisissantes du Piémont,

Vercelli, on ne connaissait pas vraiment. Un nom entendu, une ville posée entre Turin et Milan, perdue dans une mer de champs.

À notre arrivée, elle nous a semblé presque endormie, paisible, avec ses ruelles étroites, ses façades couleur ocre, ses églises romanes et ses airs de vieille Italie. Mais sous cette surface tranquille, quelque chose vibrait. On sentait que la ville avait une autre face. Une face dissimulée.

Avec Audrey, on s’est installés dans une petite pension de famille, simple mais accueillante, à la sortie du centre historique. Et dès le premier soir, autour d’un verre de vin rouge local, on a commencé à tracer notre itinéraire. Un parcours un peu fou, à travers les cicatrices de la ville. On listait des noms à moitié effacés, des adresses floues, des repères laissés par d’autres passionnés d’urbex sur des forums. Le plan était clair : chaque jour au moins un lieu oublié. Chaque jour, une plongée dans le passé.

L’asile oublié – Ospedale Psichiatrico di Vercelli

Le lendemain nous avons garé la voiture le long d’un trottoir désert, sur le Corso Papa Giovanni Paolo II. L’aube était blafarde, silencieuse. Audrey m’a regardé avec un mélange d’excitation et d’appréhension. Devant nous, un portail entrouvert, rongé de rouille, donnait accès à un vaste complexe aux allures de ville fantôme.

👉 Partir à la découverte l’ancien hôpital psychiatrique de Vercelli.

Retour au centre ville de Vercelli

Nous avons quitté le site le cœur serré, les chaussures salies, les yeux remplis de visions. Le moteur de la voiture a mis du temps à démarrer, comme si lui aussi hésitait à tourner le dos à tant de silence. Audrey n’a pas parlé tout de suite. Moi non plus. Ce que nous venions de vivre n’était pas une simple visite — c’était une plongée. Un voyage dans les entrailles d’une mémoire douloureuse.

Pour la suite, nous avons préféré revenir au centre-ville. Boire un café dans un bar anonyme, observer les passants, reprendre pied avec le présent. La ville, à l’écart des sentiers touristiques, nous est apparue comme une plaque tournante oubliée du Piémont. Plate, quadrillée, industrielle. Et pourtant, étrangement captivante. Son histoire est ancienne, mais ce sont ses cicatrices les plus récentes qui nous intéressaient.

Dans notre carnet griffonné, nous avions dressé un itinéraire. Une constellation de ruines, d’épaves urbaines, de lieux dont la fonction avait disparu mais dont la présence, elle, persistait. Prochaine étape : l’immense usine Montefibre au nord de la ville.

👉 Deuxième visite de la journée Montefibre – Un géant endormi.

Car après la brutalité silencieuse de l’hôpital psychiatrique, nous avions besoin d’un souffle. Une respiration. Ce fut l’usine Montefibre qui nous l’offrit.

Soirée à Vercelli

La lumière déclinait doucement quand nous avons quitté l’usine Montefibre. Nous étions encore portés par les images du jour — les couloirs vides de l’hôpital et l’immensité de l’usine. La fatigue s’était glissée en nous, discrète mais tenace. Et pourtant, il régnait entre nous une sorte de légèreté inattendue, comme si l’exploration de ces lieux figés dans le passé nous avait, paradoxalement, ancrés dans le présent.

Nous avons regagné le centre de Vercelli, une ville que nous ne connaissions pas encore, mais qui s’ouvrait à nous dans la tiédeur d’un début de mai. Les rues étaient calmes. Les façades, orangées par la lumière rasante du soleil couchant. Nous avons garé la voiture près du centre historique et marché sans but précis, attirés par une terrasse, une place, une lumière.

Nous avons fini par nous installer à une table en terrasse, Piazza Cavour, devant un petit bistrot dont nous avons oublié le nom mais pas l’ambiance. Le serveur avait l’accent chantant du Piémont, et il nous a recommandé un risotto alla vercellese — spécialité locale à base de riz des environs, rouge rubis, relevé d’un peu de vin. Audrey a souri en voyant arriver nos assiettes fumantes, et moi, j’ai commandé un verre de Barbera pour accompagner le tout. Le vin avait le goût de la terre et du soleil.

On a parlé du jour écoulé, longuement. De ce qu’on avait vu, de ce qu’on avait ressenti. Mais on a aussi ri. On a regardé passer les gens, deviné leurs histoires. On s’est étonnés du charme discret de la ville, de ses arcades, de ses tours médiévales et de cette étrange douceur qui tombait avec la nuit.

Plus tard, de retour à notre hébergement, nous avons consulté nos notes, réorganisé les photos prises dans la journée, et esquissé l’itinéraire du lendemain. Audrey a tracé sur une carte le chemin vers notre prochaine exploration : La Bertagnetta, un ancien sanatorium

Puis, sans un mot de plus, nous avons fermé nos carnets, éteint la lumière, et laissé la ville nous bercer.

La Bertagnetta (ancien sanatorium de Vercelli)

La lumière du matin était douce sur Vercelli. Après le café, nous avons marché tranquillement jusqu’à La Bertagnetta. Pas besoin de sortir de la ville : l’ancien sanatorium est là, dissimulé dans un repli discret de l’urbanité, comme un secret oublié au cœur même du tissu moderne.

Après-midi en ville : Vercelli entre pierres et rizières

Après la matinée passée à explorer La Bertagnetta, nous avons choisi de poser nos sacs au sol et d’accorder un peu de temps à Vercelli elle-même. Cette ville tranquille du Piémont, souvent éclipsée par Turin ou Milan, recèle pourtant une âme bien à elle — entre spiritualité médiévale et puissance agricole.

Nous avons flâné dans les rues anciennes, sous les arcades discrètes, longeant les façades ocre et les volets clos d’un dimanche presque figé. La basilique Saint-André, chef-d’œuvre de l’art romano-gothique, s’est imposée d’elle-même sur notre parcours. Érigée au XIIIe siècle, elle semble jaillir d’un autre temps, avec ses deux clochers qui veillent sur les toits de tuiles rouges.

Puis, sans plan précis, nous avons laissé nos pas nous mener vers la piazza Cavour, cœur battant de la ville. Des enfants y jouaient à la course entre les tables de café, où quelques vercellesi prenaient le soleil. Audrey a voulu goûter un « panissa », ce plat local à base de riz, de haricots et de saucisse… C’était roboratif, parfait pour repartir à l’aventure.

Vercelli respire le riz : dans les vitrines, sur les menus, jusque dans l’accent des habitants. Nous avons longé ensuite le canal Cavour, puis admiré de loin les rizières inondées qui encerclent la ville comme un miroir liquide. Elles dessinent un paysage presque asiatique, qui rend ce coin du Piémont absolument unique.

Le lendemain matin, après un dernier petit-déjeuner à Vercelli et une ultime balade dans le centre historique, nous prenons la route vers le nord. Notre destination finale est Verbania, au bord du lac Majeur, mais en chemin, une halte atypique nous attend : « Il Maneggio », une ancienne discothèque abandonnée située à Romagnano Sesia.

Cette petite commune piémontaise d’environ 4 000 habitants, nichée dans la province de Novare, n’est pas seulement connue pour son patrimoine religieux ou son pont médiéval sur la Sesia. Elle cache aussi, à sa périphérie, cette relique d’une époque plus récente – un club aujourd’hui en ruine, oublié des fêtards, mais pas encore effacé par le temps.

Curieux et attirés par ce lieu insolite, nous décidons de pousser les portes de ce qui fut autrefois un temple de la fête. Derrière les murs tagués et les vitres brisées, l’atmosphère résonne encore des échos d’une époque révolue.

👉 Découvrez notre exploration complète de Il Maneggio

Après cette étrange parenthèse nocturne figée dans le béton, nous reprenons la route en direction du nord, longeant peu à peu les reliefs qui annoncent les Alpes. Le paysage change : les lignes droites de la plaine s’estompent, remplacées par des courbes douces, des forêts denses et des sommets à l’horizon. L’air se fait plus vif. En début d’après-midi, nous atteignons Verbania.

Installée sur les rives du lac Majeur, Verbania nous accueille avec une lumière limpide et des reflets d’argent à la surface de l’eau.

Avant même de poser nos sacs à Verbania, nous décidons de faire un détour par la Villa Alessandro Poss. Nichée entre palmiers, glycines et arbres centenaires, cette élégante bâtisse abandonnée semble nous attendre, lovée dans une végétation luxuriante. Construite à la fin du XVIIIe siècle autour d’une ancienne tour médiévale — aujourd’hui effondrée —, la villa fut d’abord connue sous le nom de Villa della Torre. Elle connut plusieurs vies : résidence d’un ministre napoléonien, propriété d’un prince polonais, avant de devenir celle d’Alessandro Poss, un architecte du Trentin, qui lui donna son nom.

De l’extérieur, ses murs écaillés laissent encore deviner la splendeur passée. La villa était jadis la plus renommée du lac Majeur, célèbre pour la beauté de ses fresques, ses rideaux d’époque et surtout la grandeur de son jardin, aujourd’hui avalé par les lianes.

Nous pénétrons par une porte entrouverte. L’intérieur est figé comme une scène de théâtre désertée. Le grand escalier principal, bordé de marbre aux teintes ocre et rose, semble mener vers un autre siècle. Certaines fenêtres ont gardé leurs rideaux, tremblants dans la brise. Audrey s’attarde devant un miroir piqué de taches noires, suspendue à son reflet trouble, tandis que je franchis une porte grinçante ouvrant sur un salon délabré. Les vestiges d’un lustre, des fragments de papiers peints floraux, une chaise au velours usé — tout ici murmure encore.

Il y a dans ces murs un mystère à peine effleuré. Nous avons lu que les dernières années de la villa furent marquées par l’abandon et quelques rumeurs : un collectionneur disparu, des archives envolées, peut-être un amour tragique. Rien n’est certain, sinon cette impression persistante d’avoir partagé un instant avec un fantôme bienveillant.

Puis nous repartons, encore sous le charme de cette élégance blessée, avec l’impression d’avoir ouvert une parenthèse dans le temps.

Nous déposons nos affaires dans une auberge simple et chaleureuse à Pallanza, puis préparons nos sacs pour l’excursion du lendemain. C’est décidé : nous partirons à la découverte du parc national du Val Grande, un territoire que l’on dit “sauvage et oublié”, une Italie alpine loin des cartes postales.

À l’aube, nous roulons jusqu’au hameau de Cicogna, un petit bijou suspendu à flanc de montagne, porte d’entrée de ce monde retiré. Les premières lueurs du jour lèchent les crêtes, la brume s’effiloche au-dessus des vallées. Une fontaine coule dans la pierre, des volets s’ouvrent à peine. On ajuste nos chaussures, on serre les sangles du sac, et on s’élance.

Le sentier descend d’abord dans une forêt de châtaigniers, le sol souple couvert de feuilles humides. Chaque pas est une immersion. Puis la montée commence, douce mais continue, jusqu’à un promontoire surplombant les gorges du rio Pogallo. Le torrent en contrebas serpente comme un fil d’argent entre les falaises. L’air est pur, chargé d’odeurs de mousse et de roche.

Ici, pas de route, pas d’habitants, pas de réseau. Le silence est total, habité seulement par le cri des geais et le bruit discret de nos pas. Le Val Grande se révèle peu à peu, immense, indompté. Nous passons devant les ruines d’un ancien alpage. Des murs à demi effondrés, des linteaux couverts de lichens, et cette sensation étrange que le temps n’a pas vraiment fui, qu’il s’est juste retiré pour laisser place à la nature.

Nous déjeunons sur un rocher, face à l’abîme. Une simple tranche de pain, un peu de fromage, et le sentiment d’être là où il faut être. Audrey ferme les yeux un instant. Moi, je note quelques phrases dans mon carnet. Des mots simples. Parce qu’ici, on n’a pas besoin de beaucoup plus.

La descente se fait doucement, les jambes un peu lourdes, le cœur rempli. En fin de journée, alors que nous rejoignons Cicogna, le ciel prend cette teinte opale que seuls les soirs d’altitude peuvent offrir. Nous sommes épuisés. Et heureux.

Le lendemain matin, après un rapide petit-déjeuner, nous quittons Verbania en voiture, longeant les rives paisibles du lac Majeur jusqu’à l’Imbarcadero di Intra. L’embarcadère s’éveille doucement, les ferries vont et viennent, transportant touristes et locaux entre les rives. Nous embarquons avec notre véhicule à bord du bac, direction Laveno.

La traversée est courte, mais le décor est saisissant. Le lac semble suspendu entre ciel et montagnes, et dans cette lumière douce du matin, tout paraît un peu irréel. Une fois débarqués, nous prenons la route en direction du sud, longeant les premiers contreforts préalpins. L’ambiance change peu à peu : plus minérale, plus boisée. Nous approchons de Saltrio, dans la région de Viggiù, à quelques encablures de la frontière suisse.

Notre objectif du jour : l’ex-hôtel Prealpi, devenu par la suite l’Istituto Padre Beccaro, aujourd’hui à l’abandon.

L’ex-hôtel Prealpi n’est pas indiqué, évidemment. Il faut chercher, deviner, suivre des chemins qui semblent privés, grimper une pente envahie d’herbes folles.

Istituto Padre Beccaro – Les couloirs du silence

Situé en retrait, sur les hauteurs d’un village que le temps semble avoir effacé, le bâtiment surgit d’un virage comme un décor de roman gothique. Une longue façade blanche rongée par les pluies, des fenêtres aux volets clos comme des paupières fermées sur des secrets, un porche majestueux à demi effondré. Le vent qui souffle ici n’est pas neutre : il charrie des murmures, des souvenirs, des échos d’enfance et de prières oubliées.

Avec Audrey, nous avons contourné l’enceinte en silence, puis pénétré par une porte arrière, disjointe mais encore debout. À l’intérieur, les couloirs sont tapissés de feuilles mortes et de gravats. Le parquet craque sous nos pas, comme s’il protestait de ce réveil inopiné. Sur les murs décrépis, des affiches éducatives pendent mollement, une carte de géographie tremble au moindre souffle d’air.

Dans l’un des couloirs, un tableau noir conserve une inscription à la craie, faiblement lisible : « La verità vi farà liberi » — la vérité vous rendra libres. Une phrase biblique, ironique et troublante, gravée là comme une ultime leçon.

Une salle de classe, ensuite. Pupitres renversés, livres moisis, un crucifix encore cloué au mur, qui regarde ce désastre sans mot dire. On y devine des visages d’enfants, des rires, des larmes, des consignes criées d’un ton sec. Puis une chapelle minuscule, blanche et simple, au plafond effrité mais miraculeusement intact. Une lumière douce filtre à travers une ouverture : le moment est suspendu. Nous ne savons pas s’il faut chuchoter ou prier.

À l’étage, les vestiges de l’époque où l’endroit était un hôtel. Papier peint à fleurs fané, miroirs fendus, lavabos poussiéreux. Les clés sont encore suspendues à un tableau d’accueil, rouillées mais numérotées. Dans l’un des miroirs, nos silhouettes se reflètent de biais. On dirait des fantômes de passage, étrangers à ce monde. Nous n’avons pas traîné.

Chaque pièce semble vouloir raconter quelque chose — mais les phrases sont incomplètes, les souvenirs flous. Ce lieu porte encore les marques de toutes ses incarnations : le luxe discret d’un hôtel de montagne, l’austérité monacale d’un institut religieux, puis la lente déliquescence d’un abandon sans retour.

Nous sortons en silence, un peu sonnés. L’air est plus vif à l’extérieur, mais nos esprits restent prisonniers du labyrinthe intérieur. Là-haut, entre ombres et poussières, c’est un morceau d’histoire qui s’efface — sans gardien, sans héritier, sans adieu.

Après l’exploration troublante de l’Istituto Padre Beccaro, nous avons repris la route, encore imprégnés des échos silencieux du lieu. Les montagnes piémontaises s’estompaient peu à peu dans le rétroviseur. Direction l’est, vers une autre folie abandonnée.

Mais avant de rejoindre Consonno, nous avons décidé de faire halte à Olginate, une petite ville paisible au bord du lac de Côme. Rien à voir avec les ruines et les couloirs déserts de la journée : ici, la vie reprenait doucement, entre les balcons fleuris et les rires d’enfants jouant près de l’eau. Nous avons trouvé une chambre simple mais accueillante dans une maison d’hôtes en retrait, et dîné dans une trattoria familiale où le patron nous a conseillé un vin local — un nebbiolo rustique et parfumé, parfait pour accompagner les pizzoccheri.

Cette nuit-là, nous avons dormi d’un sommeil dense. Comme si le corps avait enfin intégré toutes les impressions des jours précédents.

Au petit matin, le ciel était bas, la lumière mate, idéale pour l’exploration qui nous attendait. Nous avons pris la route de Consonno, la ville-jouet fantôme, projet démentiel d’un industriel mégalomane.

Consonno – La ville-jouet abandonnée

C’est au détour d’un chemin de montagne, quelque part dans les Préalpes lombardes, que j’ai découvert l’un des lieux les plus étranges et fascinants de mon voyage : Consonno, la ville fantôme des jouets. Un village abandonné, théâtre d’un rêve mégalomane devenu ruine, où la nature et les graffitis règnent désormais en maîtres.

Une route perdue dans les bois

L’accès se mérite. Il faut quitter la route provinciale SP58 à hauteur de Villa Vergano, puis s’engager sur une petite route sinueuse, parfois étroite, qui grimpe à flanc de montagne. Le dernier tronçon est barré : on laisse la voiture et continue à pied. Dix minutes de descente à travers un bois calme, presque trop calme. Et soudain, entre les branches, le minaret de Consonno apparaît. Insolite. Hors du temps.

Un rêve nommé Mario Bagno

Difficile d’imaginer qu’ici vivait, au XIe siècle, un hameau rural d’une centaine d’âmes. Le tournant ? 1962, quand Mario Bagno, entrepreneur fantasque, achète l’intégralité du village avec un projet délirant : transformer Consonno en un Las Vegas lombard, une « cité des jouets » aux architectures exotiques. Tout est rasé, sauf l’église, le presbytère et le cimetière. À leur place, un hôtel de luxe, une galerie commerçante, une salle de bal en plein air, des restaurants kitsch, et ce fameux minaret façon Mille et Une Nuits.

Quand la fête s’arrête

Pendant quelques années, Consonno brille. On y danse, on y dîne, on y vient voir des concerts avec Mina ou Adriano Celentano. Sur les pancartes, Bagno proclame : « À Consonno, c’est toujours la fête ! »

Mais la montagne a ses humeurs. En 1966, un glissement de terrain coupe la route d’accès. Bagno la fait réparer. Dix ans plus tard, un second glissement, plus violent, anéantit tout espoir. La route est impraticable, l’élan brisé. Consonno meurt une première fois. Bagno rêve d’en faire une maison de retraite, sans succès. En 2007, quelques jours après une ultime fermeture, une rave party géante transforme les ruines en friche anarchique. C’est la seconde mort de Consonno.

Une promenade surréaliste

Aujourd’hui, visiter Consonno, c’est plonger dans un décor post-apocalyptique, entre végétation sauvage, façades lépreuses et graffitis aux couleurs vives. Le silence est pesant. Le vent fait grincer les tôles. Sous le minaret, les anciens appartements de vacances sont éventrés, ouverts à tous vents. Quelques matelas traînent encore, vestiges d’une nuit sans autorisation.

En contrebas, le rez-de-chaussée abrite les restes de la galerie commerciale, où l’on devine encore l’enchaînement des boutiques. Plus loin, l’espace dégagé du Salone delle feste, la salle de bal, n’est plus qu’un terrain vague envahi par les herbes folles.

Un peu plus loin, des pans de murs tagués évoquent les autos tamponneuses et le restaurant panoramique. Tout n’est que béton, ruine, poussière. Et pourtant… quelque chose subsiste. Un charme étrange. Celui des rêves brisés.

Conclusion – Que reste-t-il, quand tout s’efface ?

Ce voyage entre friches, villas oubliées, châteaux fatigués et asiles désertés n’était pas un simple inventaire de lieux abandonnés. C’était une plongée dans le silence des choses, dans ce que les murs murmurent quand les hommes s’en vont.

Avec Audrey, nous n’avons pas cherché le spectaculaire. Nous avons laissé nos pas nous guider, l’intuition ouvrir les grilles rouillées, et l’imagination réchauffer les couloirs glacés du temps. Chaque lieu, à sa manière, posait une question : que devient un espace quand il n’a plus d’utilité ? Que reste-t-il d’un rêve, d’un projet, d’une vie, quand la nature, l’oubli ou le béton viennent refermer la parenthèse ?

Est-ce que l’abandon est une fin ou un autre commencement ?

Est-ce que ces lieux meurent… ou est-ce nous qui avons oublié d’écouter ?

Je ne sais pas si ces endroits seront un jour restaurés, détruits ou simplement avalés par les ronces. Mais je sais qu’en y marchant, l’espace d’un instant, ils ont repris vie. Par nos regards, nos frissons, nos silences respectueux.

Et peut-être est-ce cela, finalement, l’urbex : une forme de dialogue avec ce qui reste. Une manière de dire à ces lieux : je t’ai vu, tu n’es pas tout à fait mort.