L’asile oublié – Vercelli

Ospedale Psichiatrico di Vercelli

L’aube était blafarde, silencieuse. Audrey m’a regardé avec un mélange d’excitation et d’appréhension. Devant nous, un portail entrouvert, rongé de rouille, donnait accès à un vaste complexe aux allures de ville fantôme.

Ce lieu, immense, a accueilli pendant près d’un siècle des milliers de patients. Internés pour des raisons médicales, sociales, politiques parfois, ils ont vécu derrière ces murs une vie souvent oubliée des archives officielles.

L’asile psychiatrique de Vercelli est l’un des établissements les plus importants de l’histoire hospitalière du Piémont. Son origine remonte au XIXᵉ siècle : en 1874, il faisait déjà partie des quatre asiles psychiatriques publics de la région et accueillait 149 patients.

Un vaste projet d’agrandissement fut lancé au début du XXᵉ siècle. Le nouvel hôpital, conçu par l’ingénieur Luigi Martina, fut édifié sur un terrain acquis pour l’occasion. Entre 1935 et 1937, alors que le chantier était encore en cours, le psychiatre Adamo Mario Fiamberti fut nommé directeur. Il assura le suivi de la construction et rédigea le règlement destiné à organiser le fonctionnement futur de l’établissement.

Achevé en 1937, le complexe hospitalier couvrait 28 hectares, ce qui en faisait l’un des plus grands asiles psychiatriques d’Italie. Il était desservi par une station dédiée de la ligne de tramway Vercelli–Trino, qui facilitait l’accès pour les familles et le personnel.

L’histoire de l’asile fut marquée par les événements de la Seconde Guerre mondiale. À la fin du conflit, ses locaux furent le théâtre d’un massacre : des fascistes y furent exécutés par les partisans de la 182ᵉ brigade Garibaldi « Pietro Camana ».

En 1965, la direction de l’hôpital fut confiée à Baldassarre Buffa, alors maire de Vercelli. L’établissement continua de fonctionner jusqu’en 1978, année de l’application de la loi Basaglia, qui entraîna la fermeture progressive de tous les hôpitaux psychiatriques en Italie.

L’asile resta cependant partiellement en activité jusqu’en 1991. Durant cette période, certains pavillons furent utilisés pour héberger des communautés d’anciens patients dans le cadre de programmes de réinsertion sociale. Une fois définitivement abandonné, le site connut un lent processus de dégradation.

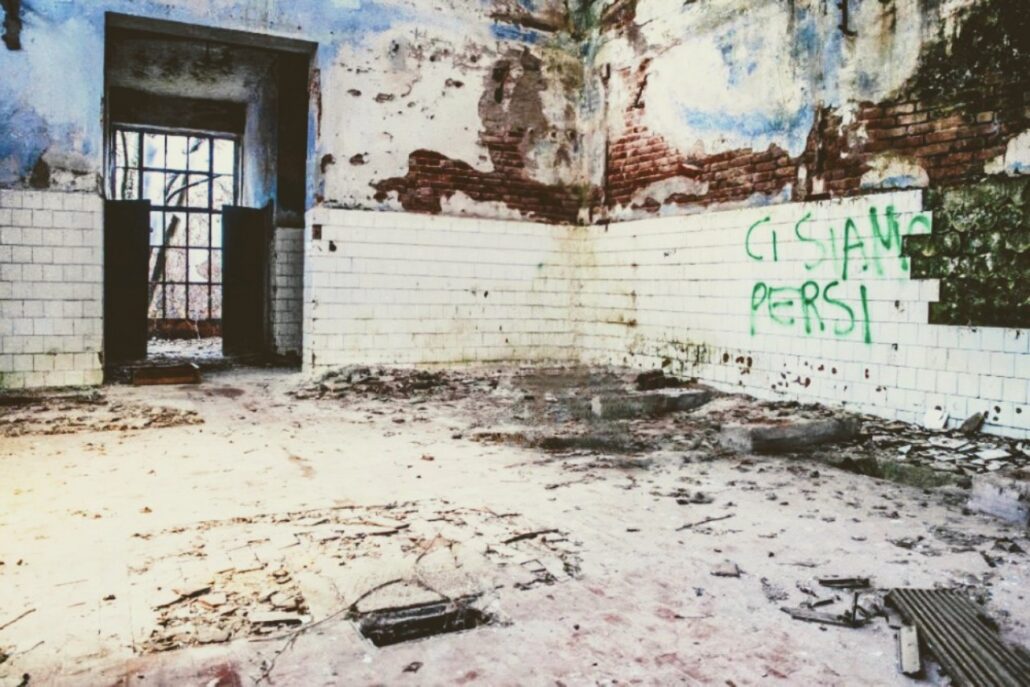

Dès qu’on a franchi le seuil du bâtiment principal, une odeur nous a saisis. Celle de l’humidité, tenace, épaisse, presque organique. Elle s’infiltrait dans les narines, se collait aux vêtements, nous ralentissait comme une main invisible posée sur l’épaule. Les murs suintaient encore, couverts de taches de moisissure et de peinture écaillée. Cette odeur — mélange de poussière, de médicaments, de passé en décomposition — provoquait un malaise diffus, une sorte de paralysie intérieure.

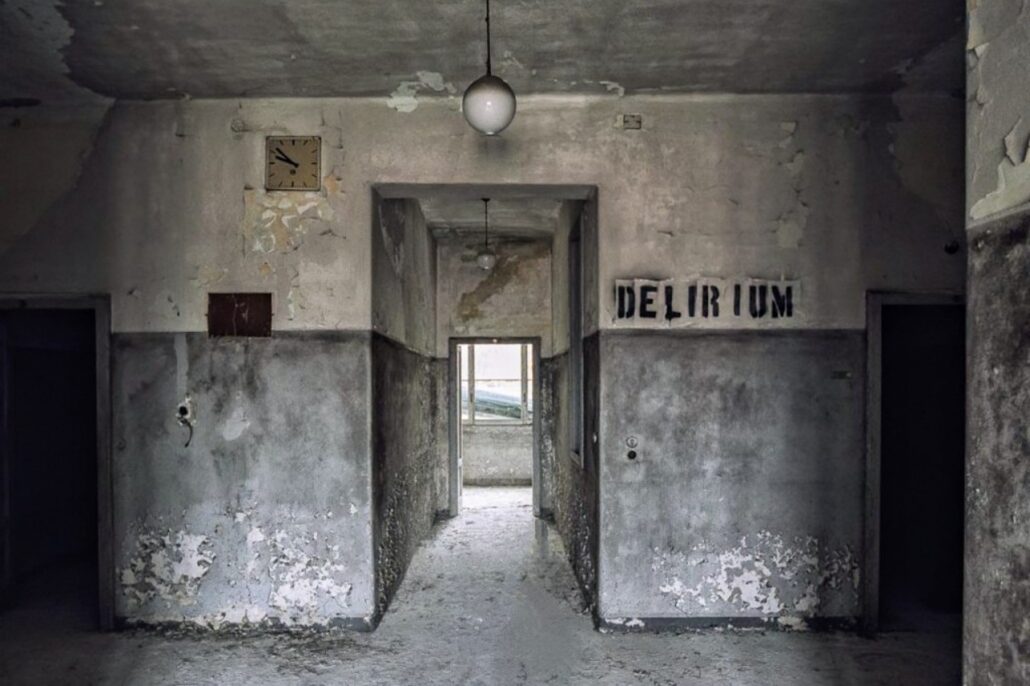

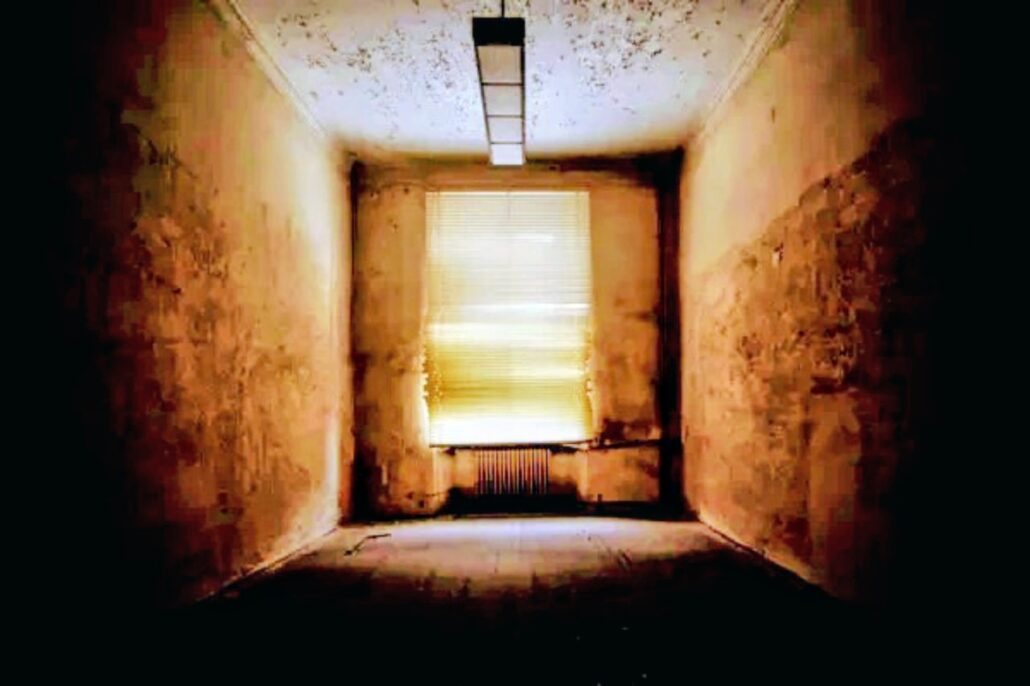

Et puis, il y avait l’immensité. Le site compte une vingtaine de bâtiments, tous semblables, disposés comme un petit village fantôme. Des ailes entières d’hôpital, reliées par d’interminables couloirs, bordés de cellules identiques. Les portes, désormais arrachées ou grandes ouvertes, formaient des enfilades de vides béants. À chaque pas, la même désolation, la même géométrie implacable.

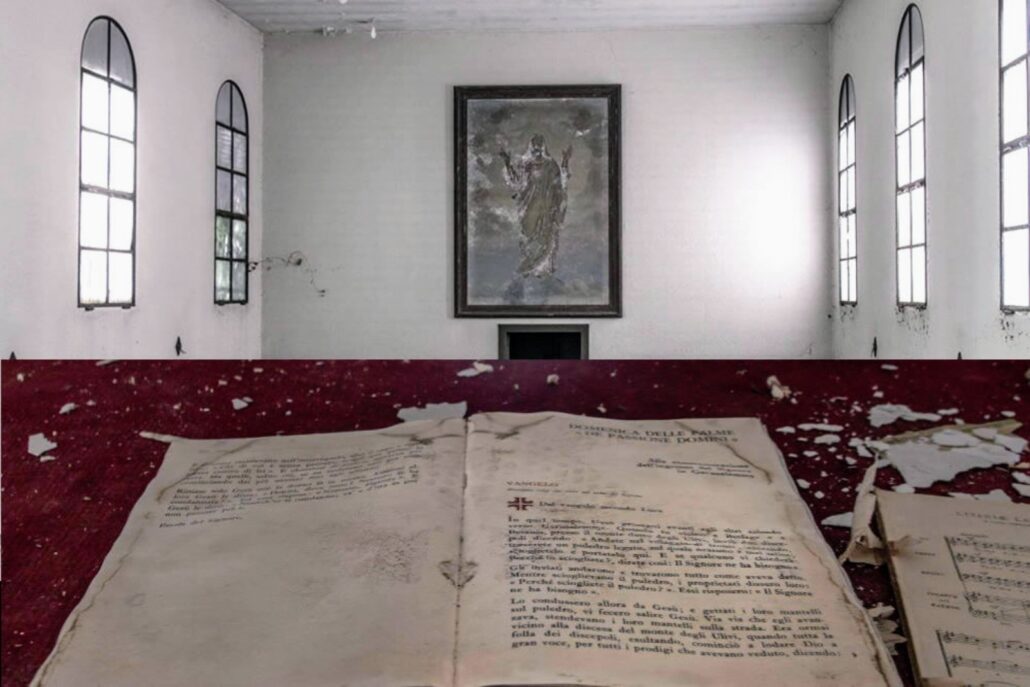

Au centre, une petite église. Ses fresques, rongées par le temps, s’effritent, mais elles laissent deviner encore une part de leur éclat d’autrefois.

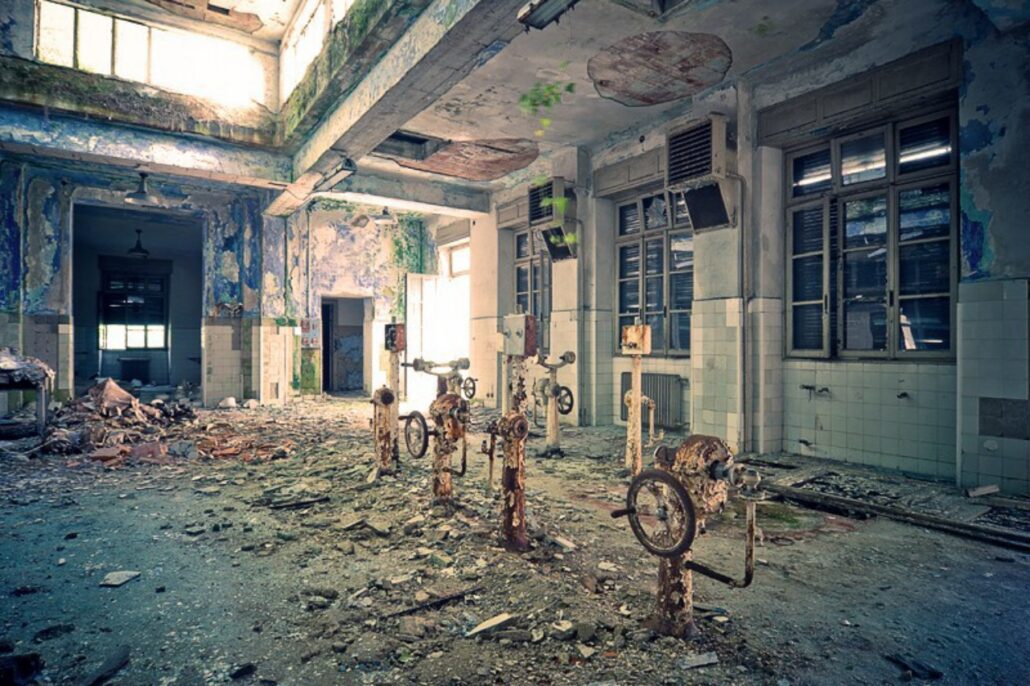

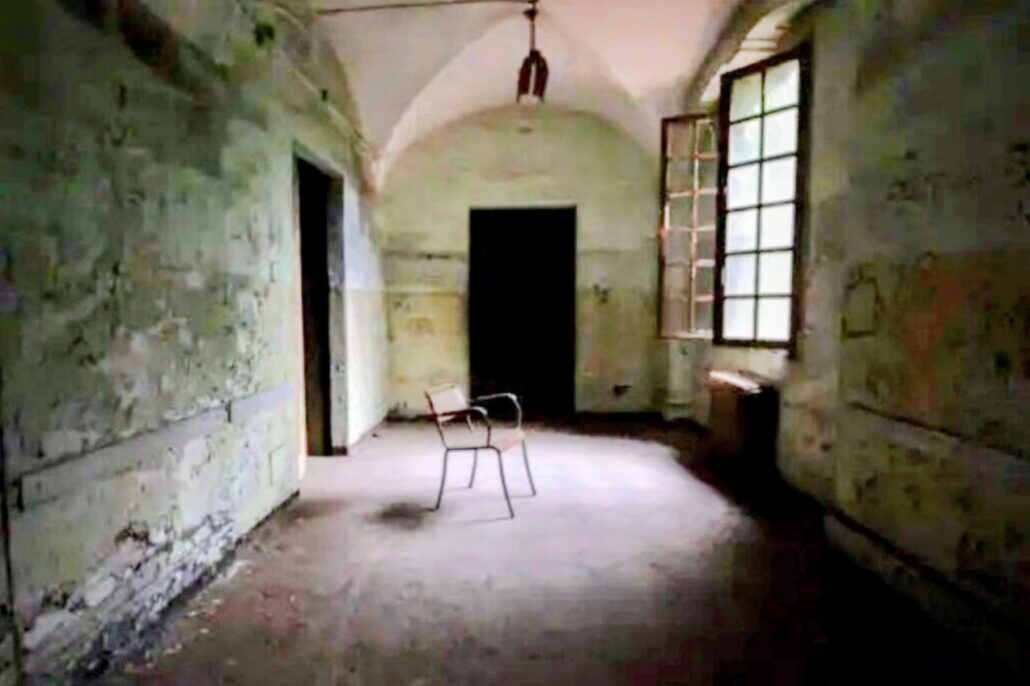

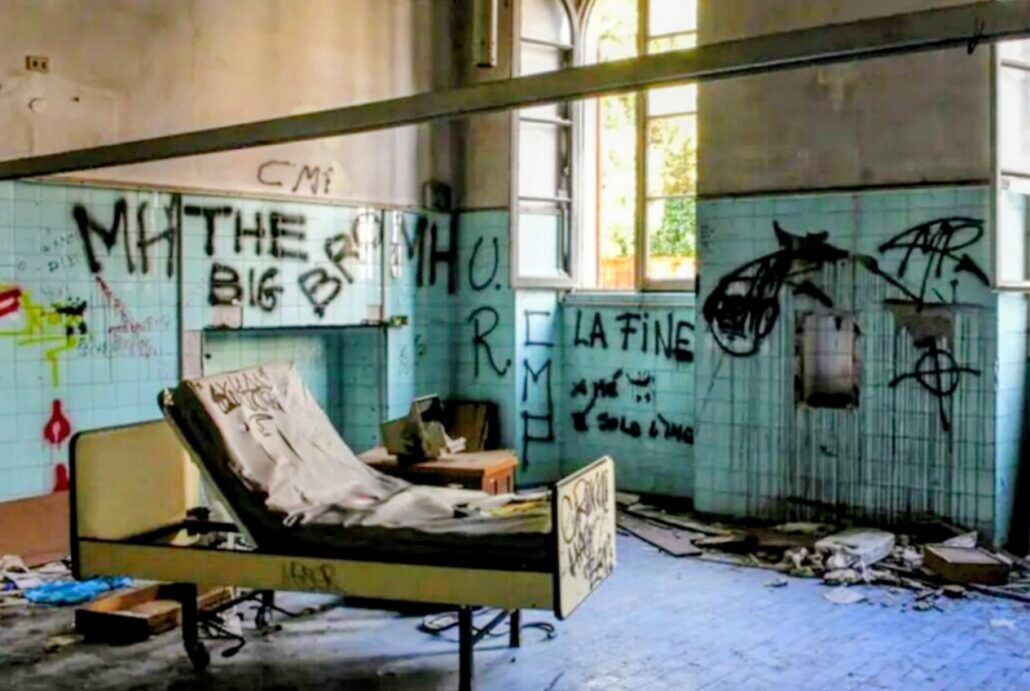

En me dirigeant vers l’ouest, j’ai découvert le pavillon Carlo Forlanini. C’est sans doute l’endroit le plus saisissant. Ici étaient enfermés les patients les plus sévèrement atteints. Les pièces sont minuscules, parfois si étroites qu’on imagine à peine comment un homme pouvait y passer ses journées.

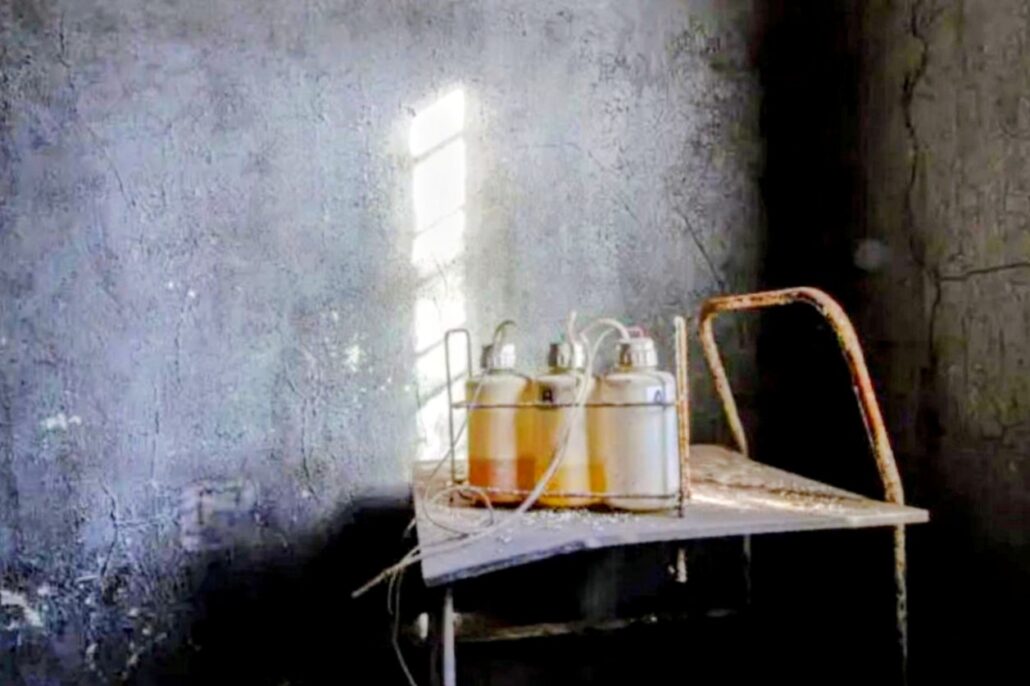

Dans le sous-sol, l’atmosphère est plus lourde encore : c’est là que se seraient pratiqués les électrochocs. On a presque l’impression d’entendre les échos de cette époque où la douleur était perçue comme une thérapie.

Au sol, les traces d’un passé sinistre. Des revues de psychiatrie ouvertes sur des pages jaunies, des camisoles de force déchirées, des fauteuils roulants à demi rouillés. Dans une salle de soins, une boîte métallique contenant encore des flacons d’anciens médicaments. Plus loin, un électroencéphalographe, oublié là comme une relique d’un autre siècle.

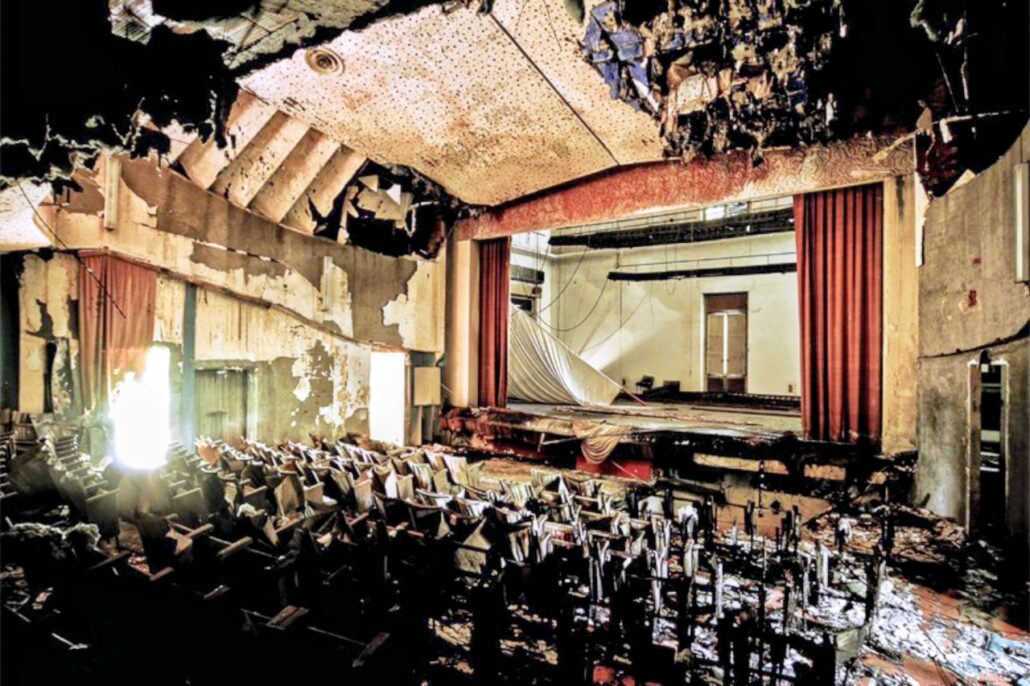

Les autres bâtiments révèlent une autre facette : la rééducation. On y trouve les restes d’un auditorium, d’un théâtre, d’une salle de sport. Tout était pensé pour donner l’illusion d’une vie sociale, d’un cadre plus humain. Il y avait même un espace réservé aux enfants et une zone d’accueil pour les familles.

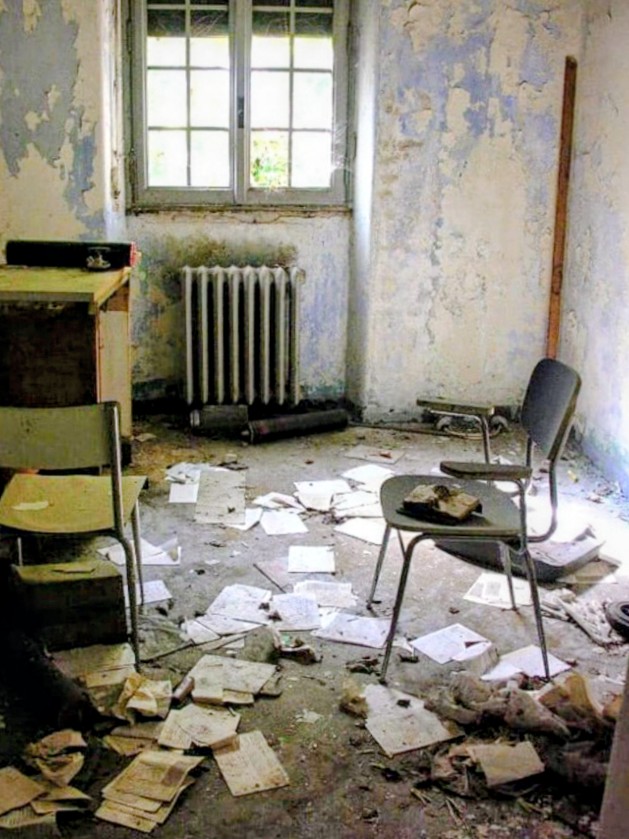

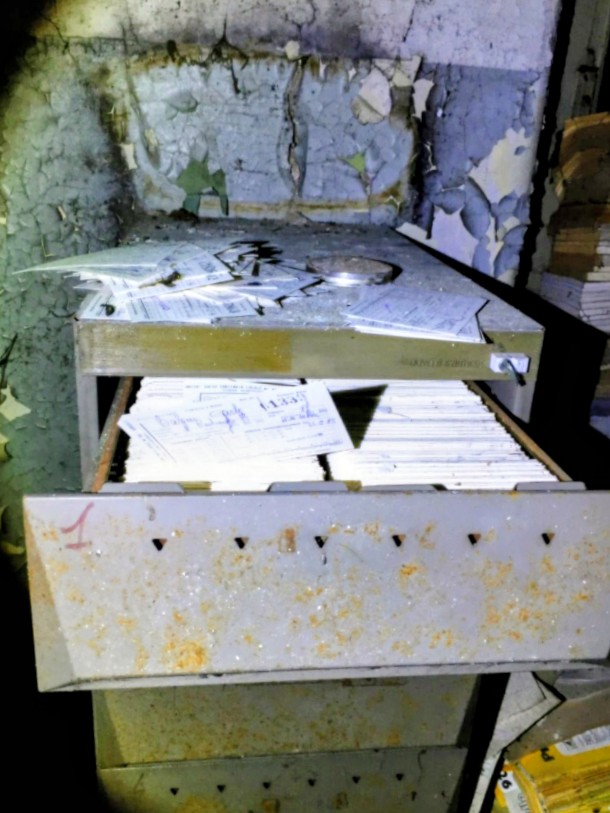

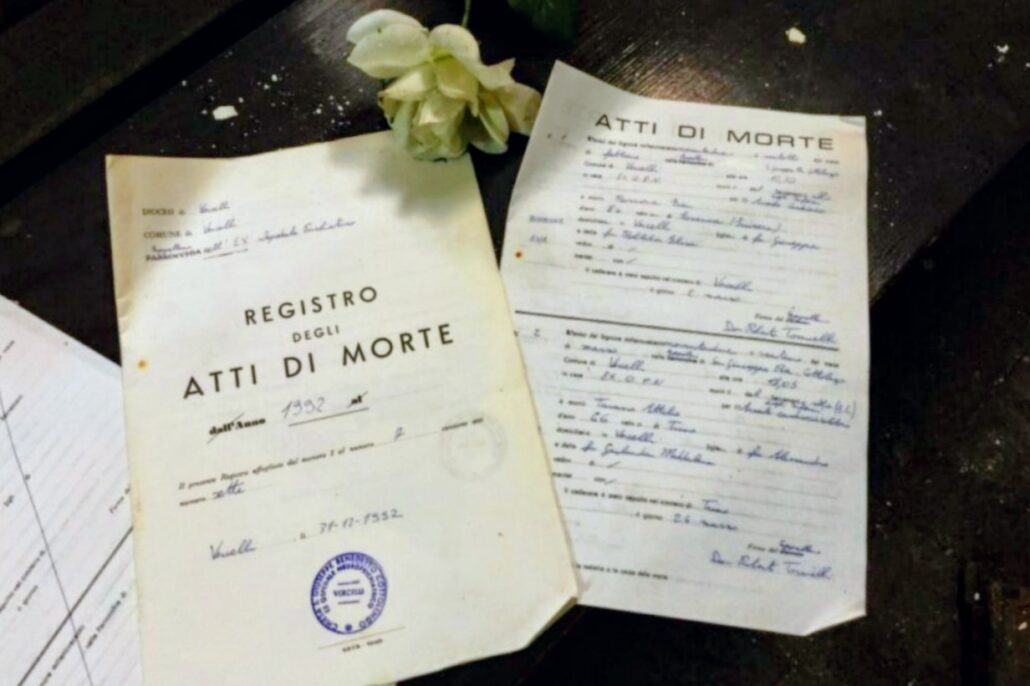

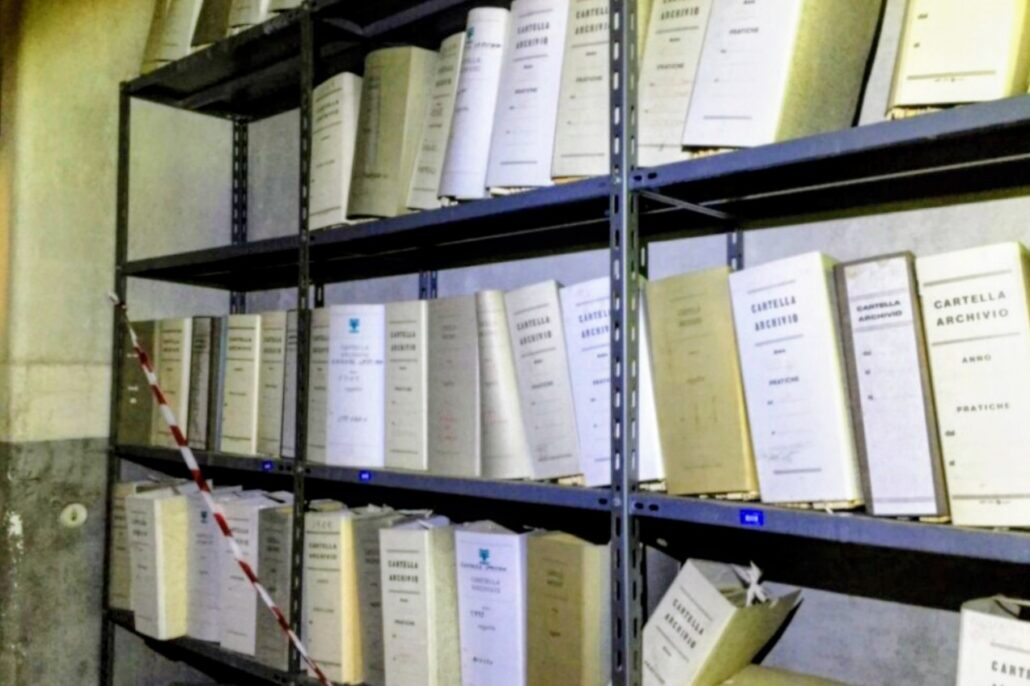

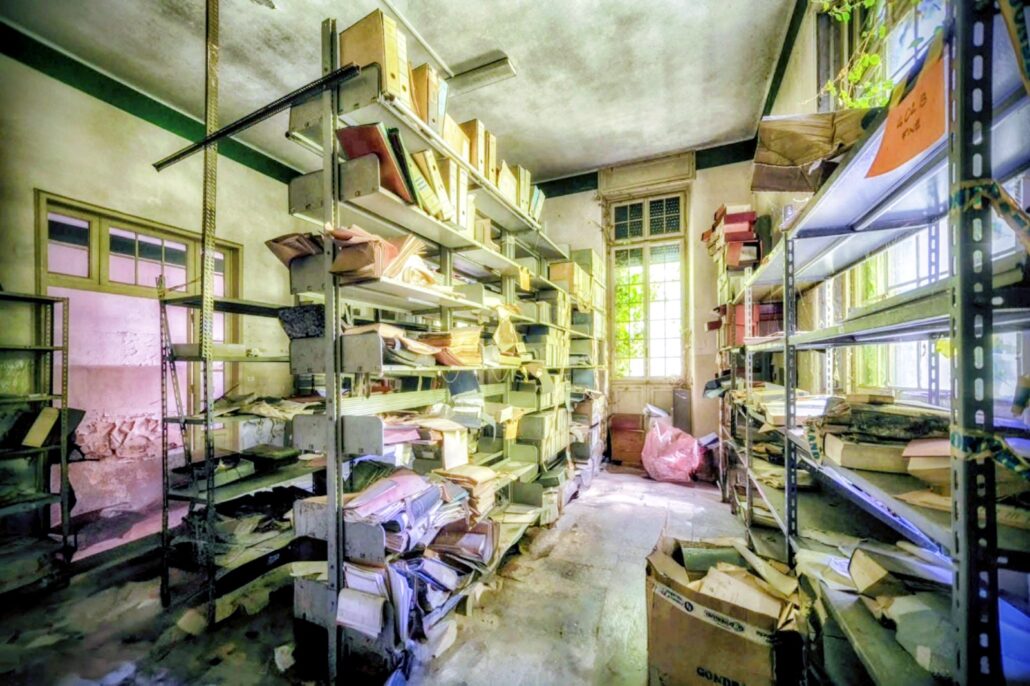

Dans les pièces a office de bureau, des dossiers médicaux gisaient dans l’eau stagnante ou dans la poussière. L’encre avait parfois disparu, mais les noms, certains noms, tenaient bon. Ils luttaient contre l’oubli, griffonnés d’une écriture ancienne, penchée, presque élégante malgré l’horreur.

Et ce silence… Le silence d’un asile n’est pas celui d’une école abandonnée ou d’une usine vide. C’est un silence habité. Un négatif sonore. Il évoque tout ce qui a été crié ici. Des supplications, des colères, des prières. Des bruits de chaînes, de pas précipités, de portes qui claquent. Aujourd’hui, tout est figé, mais le lieu conserve leur empreinte. Un parfum lourd, un résidu de détresse. Un silence qui serre la gorge.

L’air était lourd d’histoires. De ces lieux où la souffrance psychique se heurtait aux limites d’un système dépassé.

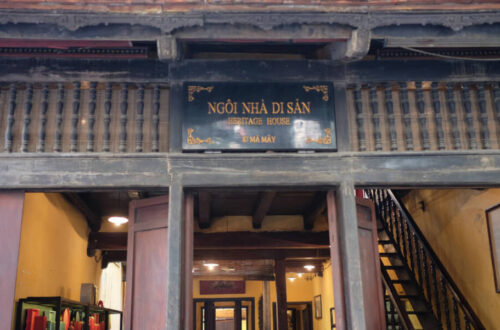

👉 Retour au centre ville de Vercelli