Un weekend à Berlin

Berlin, 2009. Vingt ans après la chute du Mur, la capitale allemande vibre entre mémoire et excès. Le temps d’un week-end, j’ai plongé dans ses nuits électriques et ses journées encore marquées par l’histoire. Ce récit, écrit à chaud une semaine après mon retour, est un témoignage de ce Berlin-là : brut, contrasté et inoubliable.

Cet article est un retour en arrière. Nous sommes en 2009, vingt ans après la chute du Mur, et je reviens tout juste d’un week-end à Berlin. À chaud, une semaine après, j’ai couché sur le papier mes impressions, encore vibrantes, pleines des sons, des odeurs et des images de la capitale allemande. Ce texte n’est pas un guide pratique, mais un témoignage sensible : celui d’un Berlin qui portait encore les stigmates de son passé, tout en s’affirmant déjà comme capitale mondiale de la nuit et de la créativité. Lire ces lignes aujourd’hui, c’est replonger dans ce moment précis, dans l’énergie brute d’une ville en transformation.

En 2009, Berlin est devenue la capitale d’une techno débridée, dopée par le tourisme de la fête. La ville ressemble à un étrange Disneyland de l’underground : tout le monde fait de la musique, tout le monde se rêve artiste, tout le monde sort, tout le temps.

Un univers presque incestueux, où « la techno fait partie de l’ADN de la ville », comme on le répète à l’infini.

C’est dans ce contexte que je pense à Wolfgang et Elke, un couple berlinois que je connais depuis bientôt dix ans. Lui vient de l’Est, elle de l’Ouest : un symbole vivant de cette ville longtemps divisée et désormais réunie dans un grand tourbillon créatif.

Ils ont pourtant quitté Berlin pour s’installer en France, près de Castelnaudary. Je n’ai jamais vraiment compris pourquoi. Ils auraient pu rester au cœur de cette effervescence, mais ils ont préféré l’ailleurs — comme s’ils avaient emporté avec eux un fragment de Berlin.

Un soir chez eux, l’idée a jailli : pourquoi ne pas repartir là-bas, ensemble ?

Moi qui, malgré mon âge, n’ai jamais cessé d’aimer la techno, je n’ai pas hésité. Quelques semaines plus tard, nous étions à Berlin.

Les temples de béton

La ville vibrait au rythme de ses clubs, véritables cathédrales de béton. Avec Wolfgang et Elke, nous avons plongé dans cet univers bouillonnant où chaque entrepôt semblait pouvoir se transformer en sanctuaire sonore.

Il y avait le Berghain, déjà auréolé de sa légende sulfureuse, où l’on pouvait rester enfermé du samedi soir au lundi matin.

Le Tresor, rescapé des années 90, faisait résonner ses caves comme si le Mur n’était jamais tombé.

Le Sisyphos, installé dans une ancienne usine de biscuits, s’ouvrait l’été et se transformait en festival permanent.

Et puis, le long de la Spree, toute une constellation de bars éphémères, de clubs improvisés et de friches réaménagées où l’on dansait jusqu’à l’aube.

C’était une ville qui ne dormait jamais. Les files d’attente se succédaient, entre regards inquisiteurs des physios et éclats de rires complices.

Ici, on ne venait pas seulement danser : on venait chercher un mélange de liberté totale, d’excès et d’interdit.

Le côté obscur.

Mais ce n’étaient pas seulement les clubs officiels qui marquaient les esprits. Une nuit, on m’a entraîné dans un immense squat, quelque part du côté de la Spree. Pas d’enseigne, pas de file d’attente, juste une porte entrouverte dans une cour taguée. À l’intérieur, des salles en enfilade, des murs couverts de graffitis, une musique plus brute, plus obscure. Ici, on ne venait pas seulement danser, mais chercher autre chose : sexe, alcool et sensations indéfinissables, qui faisaient palpiter chaque muscle et chaque pensée. L’air sentait la sueur, la bière renversée et quelque chose de plus indéfinissable — une énergie électrique qui vibrait dans chaque recoin.Tout semblait clandestin, fragile, éphémère… mais incroyablement vivant.

Une autre Berlin

Malgré la barrière de la langue, j’ai aussi assisté à une conférence sur l’écologie, traduite par Elke. Cette énergie citoyenne contrastait avec la démesure nocturne, mais elle faisait partie du même élan vital.

Et partout, vingt ans après la chute du Mur, Berlin-Est portait encore ses stigmates : façades marquées, quartiers figés, souvenirs palpables sous le vernis de la modernité.

C’était ça, Berlin : un mélange unique de nuit et de jour, de fête et de mémoire, de modernité et de fantômes du passé.

La folie Berlinoise

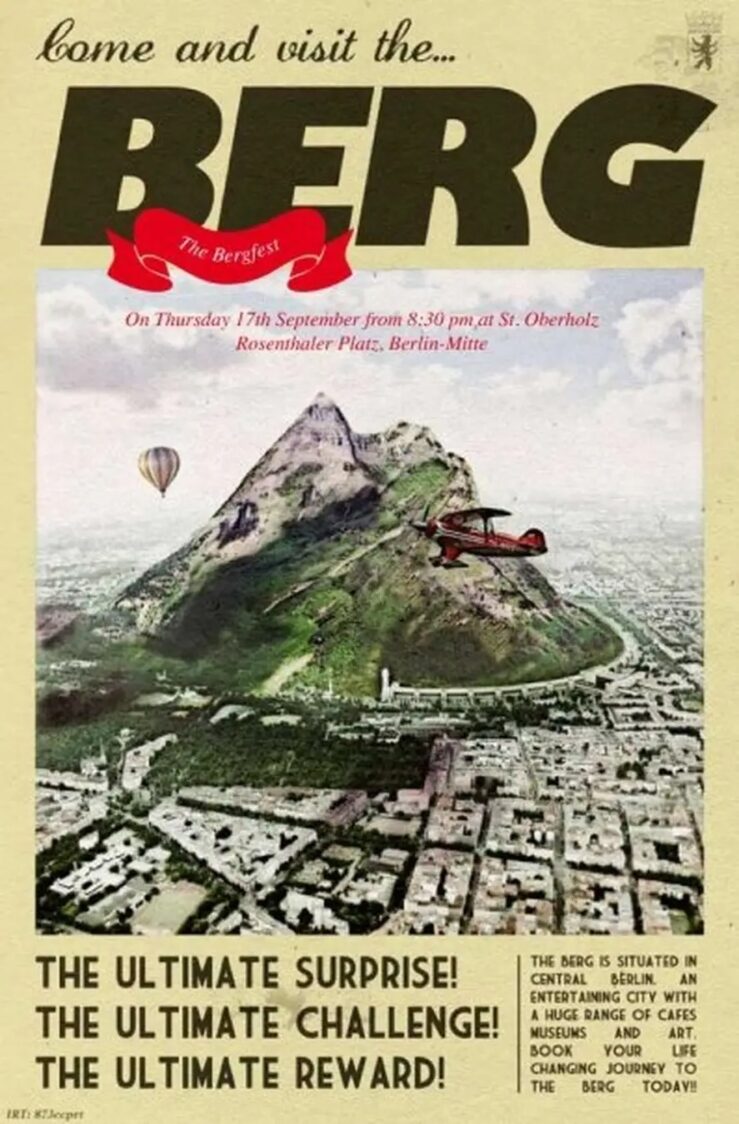

Berlin a aussi ce parfum de terrain vague où tout pouvait s’inventer. On passait sans cesse des cicatrices du passé aux nuits effervescentes, des immeubles tagués aux clubs en transe, des conversations sur l’histoire à des projets complètement déjantés. C’est ainsi qu’au détour d’une discussion, on a découvert “The Berg”, l’idée folle d’un jeune architecte, Jakob Tigges.

Son rêve ? Réutiliser l’immense espace laissé vide par la fermeture de l’aéroport de Tempelhof. Mais plutôt qu’y ériger une énième tour de verre, il proposait l’inverse : construire une montagne. Oui, une montagne de mille mètres de haut, imaginée avec ses flancs enneigés en hiver pour permettre aux Berlinois de skier au cœur même de la ville.

Utopie délirante ou provocation assumée ? Peu importe. Ce genre de projet nourrissait l’imaginaire, renforçait ce sentiment que Berlin restait, plus que toute autre capitale européenne, une ville-laboratoire où les rêves, même les plus absurdes, semblaient trouver une place.

Une rencontre plutôt sympa

Lors d’un débat sur l’agriculture urbaine et la transformation des friches berlinoises, j’ai eu la chance de rencontrer Marco Clausen, l’un des fondateurs du Prinzessinnengarten à Kreuzberg.

Le jardin venait tout juste d’ouvrir ses portes sur la friche de Moritzplatz, et Marco nous a raconté avec passion comment ils avaient transformé ce terrain vague en un véritable laboratoire vivant : des sacs de riz recyclés pour planter des légumes, des caisses de boulangerie pour cultiver des herbes, et surtout une énergie collective incroyable qui a fait du Prinzessinnengarten un espace de partage et d’innovation.

Le Spreepark, parenthèse surréaliste.

Et puis, presque à contre-courant de cette frénésie, Wolfgang et Elke m’ont entraîné vers un autre décor.

Un matin, encore étourdis des basses et de l’alcool de la nuit, nous avons franchi un grillage tordu pour pénétrer dans un endroit hors du temps : le Spreepark, parc d’attractions abandonné depuis 2002.

La grande roue figée au milieu de la végétation contrastait étrangement avec l’énergie des clubs.

J’ai raconté cette visite plus en détail dans un autre article → [lien vers l’article Spreepark].

La ville au ralenti

Après nos nuits électriques et la parenthèse du Spreepark, Berlin s’est montrée plus douce.

Le jour, la ville semblait reprendre son souffle. Nous avons flâné le long de la Spree, entre bâtiments modernes et vestiges industriels.

Les quartiers de Berlin Est avaient gardé leurs façades austères, témoins silencieux d’une époque révolue. Partout, les traces du Mur et des années de division étaient présentes : des panneaux informatifs, des fresques colorées sur le béton brut, et ce sentiment étrange d’un passé encore palpable malgré la modernité qui s’installait peu à peu.

Elke nous a guidés dans des lieux moins touristiques, des petites librairies, cafés et marchés où la vie berlinoise semblait se dérouler à un rythme différent, plus humain, plus proche.

Malgré la barrière de la langue, les échanges avec les habitants avaient quelque chose de chaleureux et d’authentique.

Nous avons aussi découvert des monuments incontournables : la porte de Brandebourg, imposante et majestueuse, symbole de l’unité retrouvée, et l’île aux musées, avec ses collections qui racontent l’histoire millénaire de la ville. Chaque coin de Berlin semblait raconter une histoire, qu’il s’agisse de la grandeur impériale, de la douleur des guerres ou de la créativité débridée de la scène artistique contemporaine.

Les touches insolites

Mais Berlin se cachait aussi dans ses détails : les fresques de l’East Side Gallery, les cours intérieures transformées en oasis secrètes, les marchés improvisés dans les friches.

Chaque coin de rue réservait une surprise.

Nous avons erré dans les marchés aux puces, chiner des vinyles, discuter avec des Berlinois passionnés, ouverts, décalés.

Un soir, nous avons pris un petit bateau sur la Spree. Le coucher de soleil baignait les façades d’une lumière dorée, transformant les immeubles austères de Berlin Est en paysages presque poétiques. Wolfgang me montrait des traces du passé : une plaque commémorative, un vestige de l’ancien mur, une fresque oubliée.

Chaque anecdote donnait vie à la ville, et je comprenais pourquoi ces souvenirs nocturnes et ces lieux abandonnés avaient autant d’importance pour lui.

Et puis, ces cafés minuscules où l’on servait un café noir et corsé, accompagné de pâtisseries locales, toujours avec un sourire et une histoire à raconter.

Berlin, double expérience

Berlin était une expérience double :

- la frénésie des nuits, le sexe, l’alcool et les sensations indéfinissables d’un côté

- la découverte attentive, la mémoire et la douceur de la vie quotidienne de l’autre.

Et c’est ce mélange unique qui a rendu ce voyage si inoubliable car à chaque moment passé avec Wolfgang et Elke m’ont permis de sentir la ville comme on ressent une personne : vivante, imprévisible, fragile et forte à la fois.

Berlin était une leçon de liberté, de mémoire et de curiosité. Une ville où l’on pouvait se perdre pour mieux se retrouver.

En quittant la ville, je savais que je n’emportais pas qu’un souvenir : mais un mélange de sensations, d’images, d’émotions, un fragment de cette énergie unique que seule Berlin pouvait offrir.

En relisant ces lignes aujourd’hui, je mesure à quel point ce Berlin de 2009 était unique : encore marqué par ses cicatrices, mais déjà en pleine effervescence, ouvert à tous les excès comme aux rêves les plus fous. Ce témoignage n’est pas celui du Berlin d’aujourd’hui, mais celui d’un instant précis, vécu intensément, quelques jours seulement après mon retour. C’est l’image d’une ville en transition, entre mémoire et renaissance, que j’ai voulu garder vivante à travers ces mots.