Keith Haring : l’art en mouvement

Un gamin de Pennsylvanie devenu icône planétaire

Keith Haring naît le 4 mai 1958 à Reading, en Pennsylvanie. Très tôt, il développe une passion pour le dessin, inspiré par les cartoons que son père lui apprend à reproduire. Il étudie brièvement le graphisme, mais préfère rapidement les rues aux salles de classe. En 1978, il s’installe à New York, où il entre à la School of Visual Arts et découvre la vie bouillonnante du Lower Manhattan : hip-hop, breakdance, graffiti, clubs… et une nouvelle forme d’art urbain qui explose.

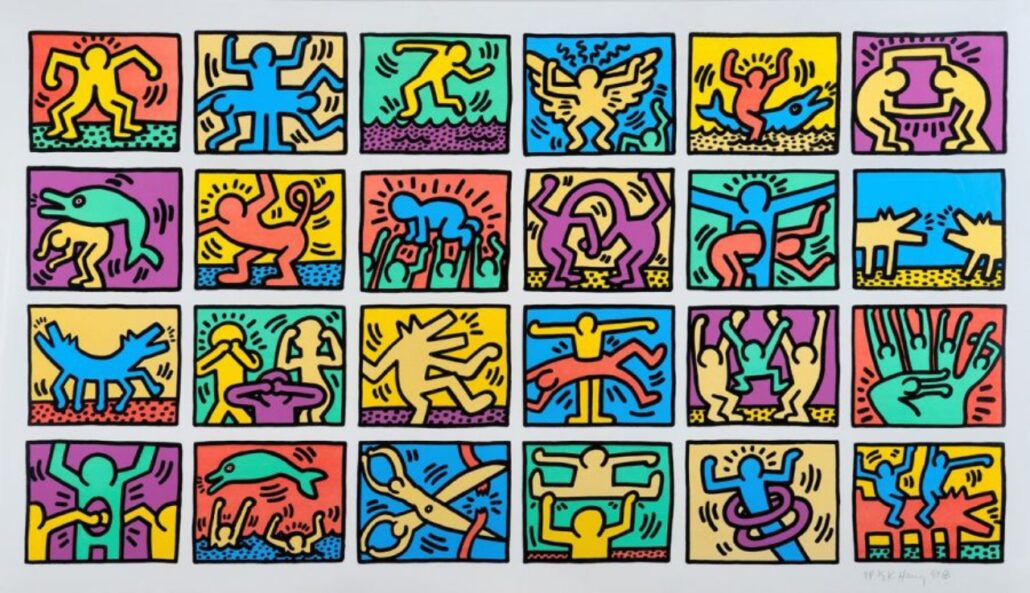

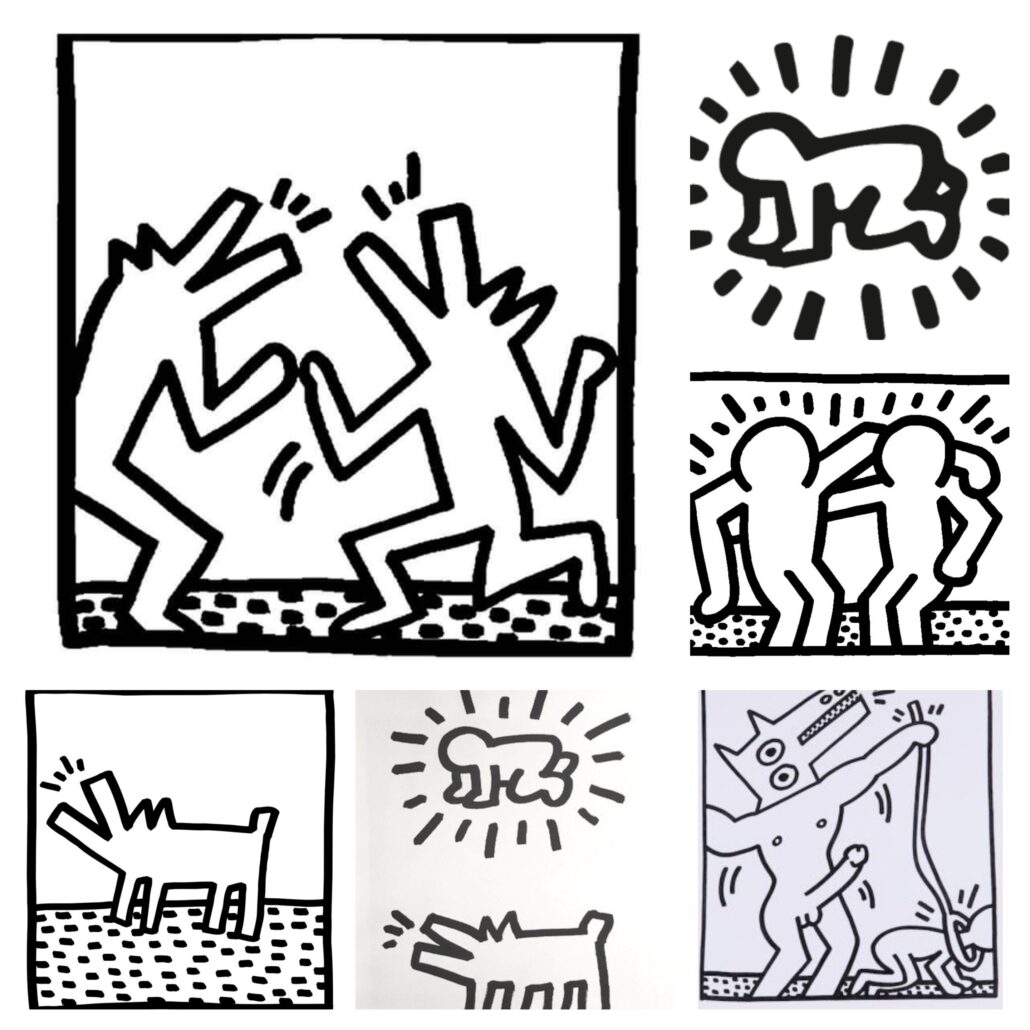

Un trait vif, universel, vivant

C’est dans les couloirs du métro new-yorkais que Haring se fait connaître au début des années 80. Armé de craies blanches, il dessine sur les panneaux publicitaires vierges : des formes simples, vibrantes, en mouvement — des bébés rayonnants, des chiens qui aboient, des danseurs, des figures humaines entrelacées. Son style est immédiatement reconnaissable : un langage visuel universel, joyeux, mais souvent porteur de messages plus profonds.

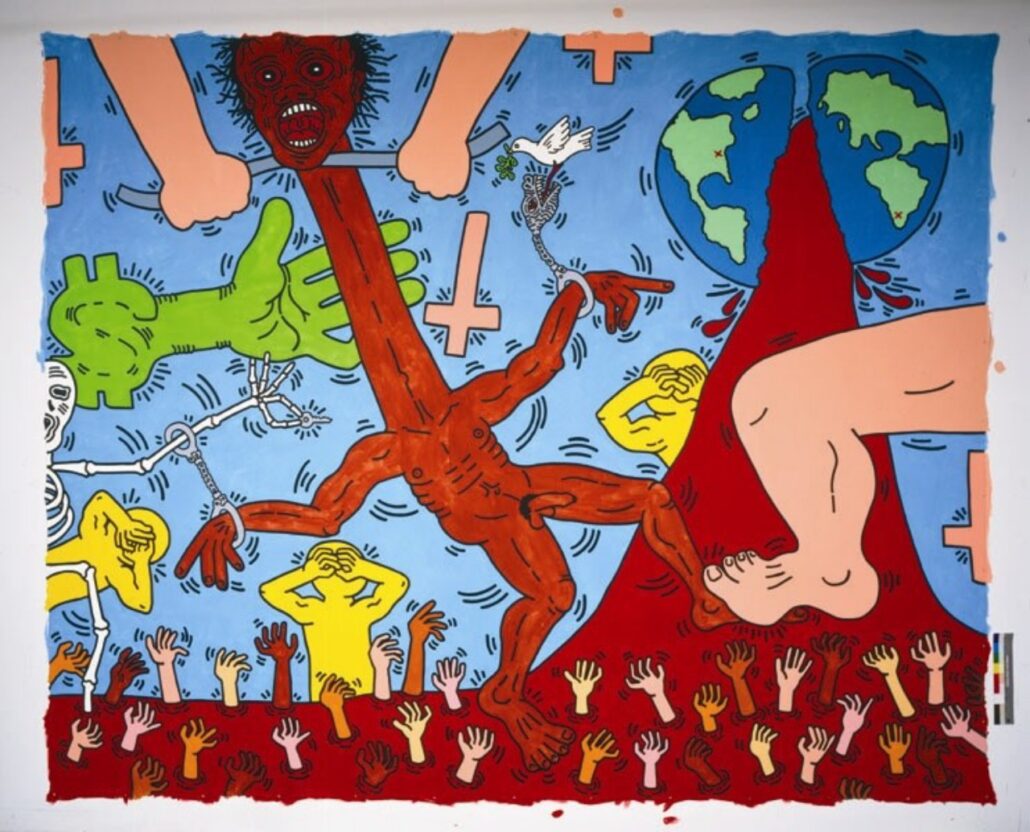

Un art engagé

Sous ses airs naïfs, l’œuvre de Haring est profondément politique. Il aborde des thèmes comme :

- Le racisme et l’oppression.

- La sexualité et l’homophobie.

- Le capitalisme sauvage et la société de consommation.

- Le sida, dont il est diagnostiqué porteur en 1988.

- Les droits des enfants et la liberté d’expression.

Il crée des œuvres dans les écoles, les hôpitaux, les quartiers défavorisés, refusant de limiter l’art à l’élite. Pour lui, « l’art doit être pour tout le monde ».

USA, dans l’intitulé du tableau ci-dessus signifie United Support of artists for Africa, groupe de 44 artistes ayant enregistré la chanson « We are the world » en 1985.

Michael Stewart (1958-1983) a été arrêté violemment par la police de New York pour avoir graffé un mur de la station de métro First Avenue. Amené dans le coma à l’hôpital, il meurt 13 jours plus tard. Les policiers sont innocentés par un jury 100% blanc.

Des œuvres partout, pour tous

Parmi ses créations les plus célèbres :

- « Radiant Baby » : un bébé lumineux à quatre pattes, devenu son emblème.

- « Barking Dog » : un chien stylisé qui semble aboyer des ondes sonores.

- « Crack is Wack » (1986) : fresque peinte sur un mur de Harlem, dénonçant les ravages du crack.

- « Pop Shop » (1986) : une boutique à Soho où il vend affiches, tee-shirts et objets dérivés, pour rendre l’art accessible.

- Fresques murales dans des hôpitaux ou des écoles, dont le célèbre « Tuttomondo » à Pise, en Italie.

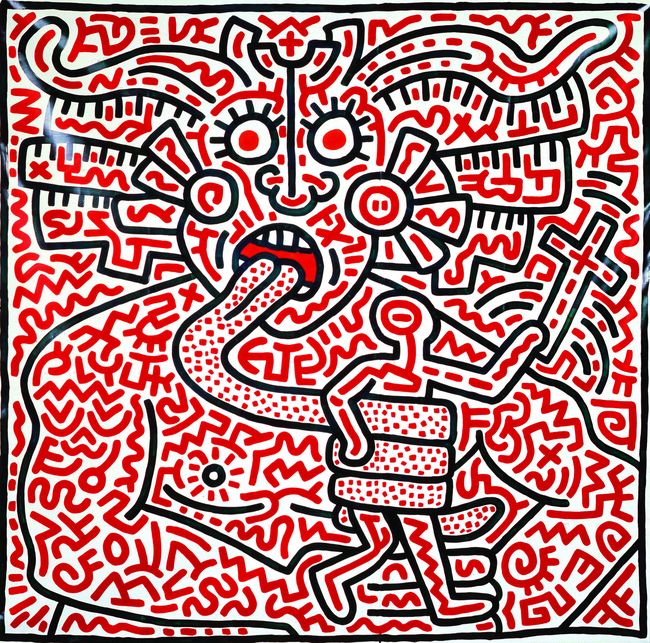

Le noir et blanc chez Keith Haring : une ligne claire pour un message fort

Si la plupart des œuvres de Keith Haring explosent en couleurs, certaines de ses créations les plus puissantes sont en noir et blanc. Pourquoi ? Parce que dépouillé de toute teinte, le trait devient l’essentiel. Il ne reste plus que la ligne, le mouvement, et le symbole. C’est là que Haring atteint une forme de pureté graphique proche du pictogramme — ou de l’idéogramme.

Le chien, le bébé, la télé : trois icônes, trois messages

- Le chien qui aboie (Barking Dog) : silhouette stylisée, gueule grande ouverte, ondes en jaillissement. Il évoque à la fois le pouvoir, la propagande, la révolte ou le contrôle.

- Le bébé rayonnant (Radiant Baby) : figure centrale de son vocabulaire visuel, il symbolise l’innocence, la vie, la vérité brute. Il est aussi un autoportrait spirituel.

- La télévision (ou les figures hypnotisées) : souvent représentée comme un carré enfermant une silhouette ou bombardant des ondes, elle dénonce les effets aliénants des médias.

Ces figures, toujours en action, possèdent une rythmique visuelle quasi musicale, comme si elles dansaient ou criaient sur la surface du mur.

Une fin prématurée, un héritage durable

Keith Haring meurt du sida le 16 février 1990, à 31 ans. Il laisse une œuvre foisonnante, colorée, pleine de vie et de combat. Avant sa mort, il crée la Keith Haring Foundation, qui soutient des causes liées à la santé des enfants et à la lutte contre le VIH.

Aujourd’hui, son style est universellement reconnu, reproduit sur des murs, des vêtements, des objets du quotidien. Haring n’a jamais cessé de croire que l’art pouvait changer les choses. Il a prouvé que l’on pouvait dessiner comme un enfant et parler au monde entier.

Haring en une phrase ?

Un art simple pour des idées fortes.

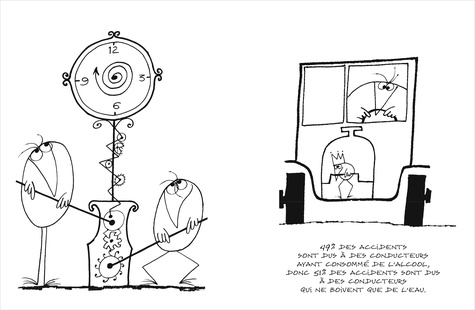

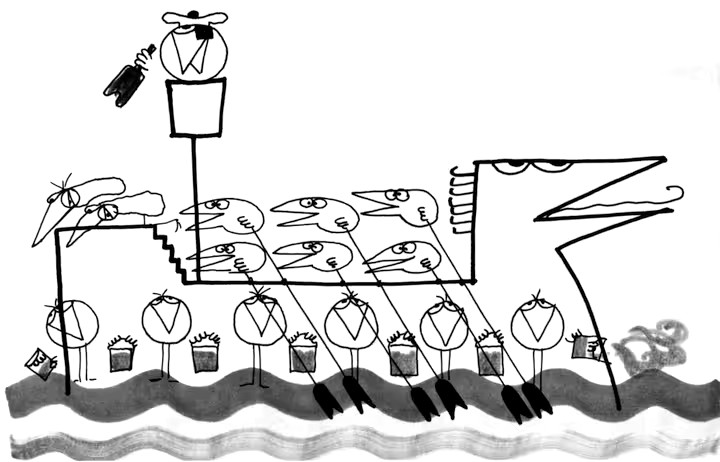

Une parenté visuelle avec Jacques Rouxel et les Shadoks

Ce trait noir épais, ces figures schématiques, ces personnages aux gestes répétitifs… Cela ne te rappelle rien ? Les Shadoks, bien sûr ! Créés par Jacques Rouxel dans les années 60, ces oiseaux absurdes et obsessionnels partagent avec les personnages de Haring une certaine simplicité formelle au service d’un propos profond.

- Chez Rouxel, le trait est au service de l’absurde et de la critique sociale : « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? »

- Chez Haring, la ligne sert un engagement politique et humain : « L’art est pour tout le monde. »

Tous deux utilisent l’humour graphique, la répétition, et une forme d’anti-esthétique assumée pour mieux ébranler nos habitudes de pensée.

Haring et Rouxel : deux dessinateurs de l’essentiel

En regardant de près, Haring pourrait presque être un cousin américain des Shadoks : même trait nerveux, même goût pour l’universel, même capacité à transformer le simple en signifiant.

Et si le chien de Haring croisait un jour un Shadok à pompe ? L’un aboyerait, l’autre pomperait… et tous deux continueraient, inlassablement, à faire du bruit dans le silence du monde.