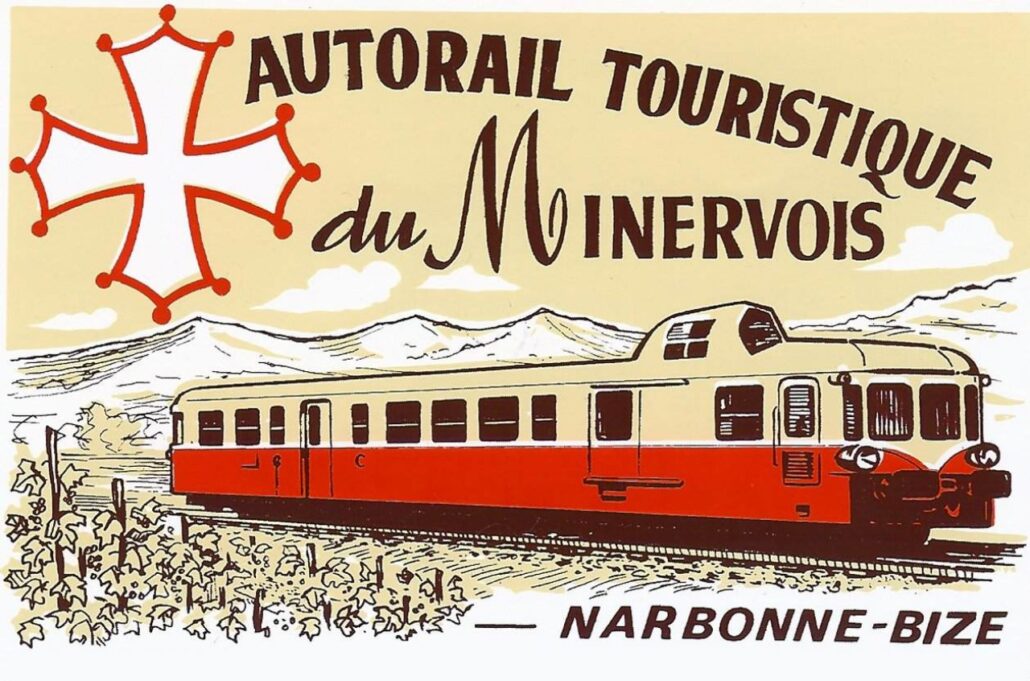

Narbonne ⇄ Bize-Minervois en autorail

En septembre 2003, nous avions découvert le Train Jaune dans les Pyrénées. Quelques mois plus tard, en été 2004, l’envie de reprendre la route du rail nous transporta dans un aller-retour en Autorail Touristique du Minervois.

Le départ ne se faisait pas en grande pompe dans une gare monumentale, mais de façon beaucoup plus simple et conviviale : juste à côté du passage à niveau, près du dépôt des locomotives.

Là nous attendait notre autorail X 3800 “Picasso”, reconnaissable à sa cabine haute et décentrée. Le moteur vrombissait doucement, déjà prêt à avaler les vingt kilomètres de voie jusqu’à Bize-Minervois.

À peine installés, nous avons quitté Narbonne, traversé la zone industrielle de Malvezy et découvrir les nombreux trésors du Minervois : le village des potiers Amphoralis, le Somail, le Canal du Midi, Cabezac, l’Oulibo ….

Le trajet avait quelque chose d’un retour en arrière : la ligne, ouverte en 1887 par la Compagnie des chemins de fer du Midi, servit surtout au transport du vin et ne connut plus de service voyageurs après 1939.

Depuis 1983, des bénévoles passionnés avaient redonné vie à cette portion oubliée, pour la plus grande joie des amateurs de trains et des curieux comme nous.

Le paysage défilait lentement derrière les vitres : collines couvertes de ceps, cyprès épars, éclats de villages aux toits ocres. Le “Picasso” roulait à un rythme tranquille, ponctué de cahots qui rappelaient l’âge respectable de la voie.

Des anecdotes nous étaient contées : notamment les inondations de 1999 qui avaient endommagé la ligne sur plusieurs centaines de mètres, et les travaux acharnés qui permirent son retour à la vie.

Escale à Bize-Minervois

Bize-Minervois, terminus de la ligne, nous accueillit sous le soleil éclatant de juillet. Pour moi, c’était plus qu’une simple halte : c’était un retour sur les lieux qui avaient bercé mon enfance.

Après une courte flânerie dans les ruelles étroites du vieux village, nous avons fait halte au café-restaurant du centre.

Sur la terrasse ombragée, le temps semblait suspendu : les habitués discutaient bruyamment autour d’un pastis, les volets des maisons s’ouvraient à la brise, et le parfum des plats mijotés s’échappait de la cuisine.

Nous nous sommes attablés pour un déjeuner simple et savoureux, typique du terroir languedocien. Le vin du Minervois coulait généreusement dans les verres, accompagnant une cuisine de bistrot sincère, généreuse, qui avait le goût du Sud.

Ce repas, partagé dans la chaleur conviviale d’un village encore à taille humaine, faisait partie intégrante du voyage.

Puis vint la promenade le long de la Cesse, cette rivière vive qui a façonné l’histoire et le quotidien de Bize depuis la préhistoire. Ici, grottes protectrices, résurgences d’eau claire et terres fertiles ont toujours attiré les hommes, des premiers habitants aux Romains, des Wisigoths aux seigneurs du Moyen Âge.

La balade nous mena aussi devant le grand bâtiment qui domine la rivière : l’ancienne manufacture royale de draps érigée sous Louis XIV, destinés au commerce jusqu’en 1789 et aujourd’hui reconvertie en gîtes de vacances.

Puis, en fin d’après-midi, il fallut reprendre place dans l’autorail pour le trajet retour vers Narbonne, avec dans la tête ce mélange d’images ferroviaires et de souvenirs d’enfance, portés par la lumière dorée de l’été languedocien.

Un peu d’histoire de Bize-Minervois

Dès la préhistoire, les hommes trouvèrent à Bize un lieu propice à l’installation : la rivière Cesse, ses nombreuses résurgences et les grottes alentour offraient à la fois ressources et abris. Depuis lors, les habitants ne quittèrent plus ces terres.

Les Romains, puis les Wisigoths, y laissèrent leur empreinte. Hors du village, la petite tour fortifiée dite de Boussecos en témoigne encore.

Le cœur de Bize tel que nous le connaissons aujourd’hui s’est développé au Moyen Âge. Ses ruelles étroites, sa forme circulaire, les vestiges de portes et de remparts rappellent la structure défensive typique des villages fortifiés languedociens.

Au fil des siècles, Bize prit aussi une dimension industrielle : l’ancienne manufacture royale de draps, fondée sous le règne de Louis XIV. Ce patrimoine témoigne de la richesse et de la vitalité du village bien au-delà de sa vocation viticole actuelle. (Voir photo plus haut)

Cette journée simple, presque hors du temps, prit ensuite un goût particulier : nous ne le savions pas encore, mais l’ATM vivait alors sa dernière saison. À la fin de l’été 2004, l’autorail s’arrêta définitivement, laissant à quai un pan de mémoire ferroviaire régionale.