Le Canal du Midi de Carcassonne à Sète

Lorsque Pierre-Paul Riquet trace son grand œuvre, son idée première est claire : le canal doit suivre la vallée du Fresquel. Ce tracé naturel, facile à creuser et moins coûteux, laisse pourtant Carcassonne à cinq bons kilomètres de la voie d’eau. Un coup dur pour une cité qui espérait retrouver, grâce au canal, le rayonnement perdu depuis la fin du commerce du pastel.

Les consuls de Carcassonne plaident leur cause. Riquet accepte d’étudier une variante plus proche de la ville… mais le projet suppose de franchir un petit relief par d’immenses travaux d’excavation. Trop cher ! Les États du Languedoc réclament alors que Carcassonne participe aux frais. Les consuls refusent. La décision tombe : le canal suivra son tracé initial. En 1673, le port de Foucaud est construit, à 5,8 km des murailles.

Très vite, le choix pèse lourd. Les marchandises doivent être transportées par charroi depuis Foucaud jusqu’à la ville, une manutention coûteuse qui plombe le commerce carcassonnais pendant plus d’un siècle. On imagine la frustration des négociants, voyant passer les barques chargées de blé, de vin ou de sel… sans pouvoir en profiter pleinement.

Le grand revirement du XVIIIe siècle

Dès les années 1680, des projets circulent pour corriger l’erreur. Mais il faut attendre 1786 pour qu’un accord soit enfin signé avec les États du Languedoc. On décide de dévier le canal vers la ville : depuis l’épanchoir de Foucaud, un nouveau tronçon est percé à travers les tranchées de l’Estagnol et d’Iéna. L’ouvrage clé, c’est le pont-canal du Fresquel, qui permet au canal de franchir la rivière et de déboucher sur un nouveau port aménagé aux portes de Carcassonne.

Les travaux commencent en 1787… et s’interrompent brutalement avec la Révolution. Pendant dix ans, le chantier reste en friche. Ce n’est qu’en 1798 que les travaux reprennent, jusqu’à l’inauguration officielle, le 31 mai 1810. Carcassonne a enfin son canal, mais il aura fallu près de 140 ans pour l’obtenir.

Le Fresquel, un ensemble remarquable

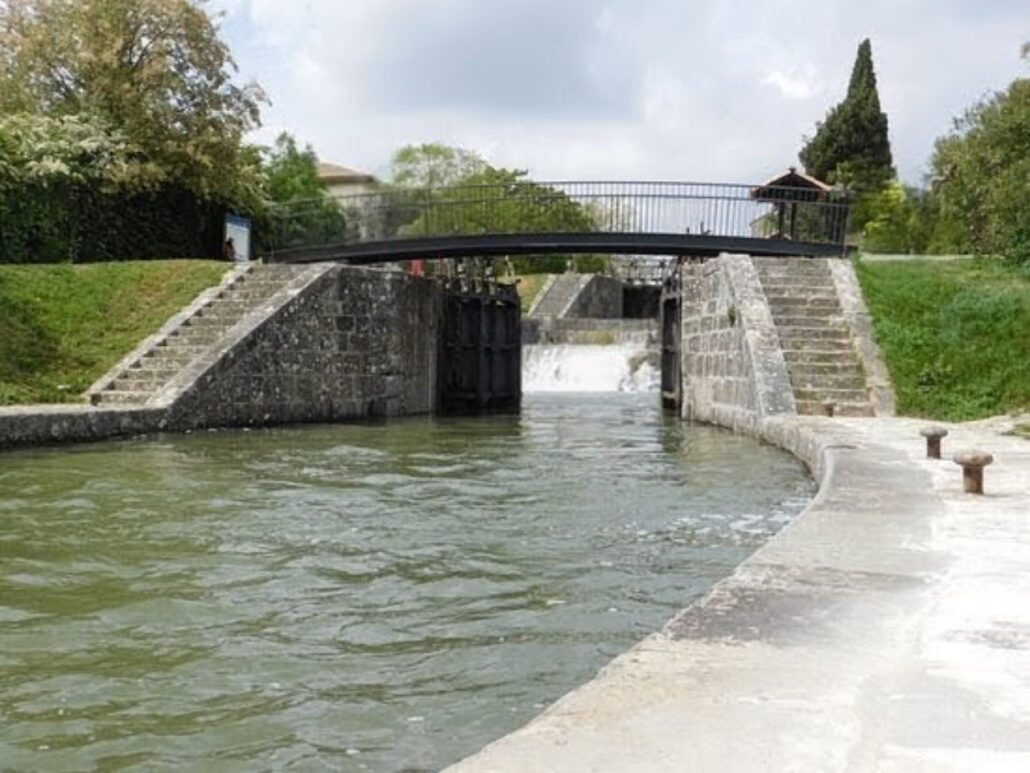

En aval du pont-canal du Fresquel, le site garde la mémoire de cette longue histoire. Deux écluses se succèdent, complétant l’ensemble :

- Une écluse simple, construite dès 1674 sur l’ancien tracé, témoin des débuts du canal.

- Une écluse double, datée de 1810, fruit du nouveau passage par Carcassonne.

Entre les deux, un petit bassin intermédiaire adoucit la descente. À côté, les maisons éclusières, avec leurs toits de tuiles rouges et leurs volets bleus, rappellent la vie quotidienne des gardiens du canal, qui régulaient le passage des bateaux jour et nuit.

En approchant du pont-canal du Fresquel, on comprend l’audace technique de l’époque : faire passer passer le canal par-dessus la rivière. C’est une première étape grandiose, avant de découvrir un peu plus loin un autre chef-d’œuvre de pierre et d’eau : le pont-canal de l’Orbiel.

Le pont de la Rode.

Juste avant d’arriver au pont canal de l’Orbiel en venant de Carcassonne le pont de la Rode.

Il s’agit d’un pont d’origine du canal construit en 1680 à l’époque de Pierre-Paul Riquet.

Le pont-canal de l’Orbiel ou pont de Vauban

En quittant Carcassonne, le canal file vers l’est, franchissant d’abord le Fresquel, puis quelques kilomètres plus loin, un autre obstacle : la rivière Orbiel. Ici, les ingénieurs du XVIIIe siècle durent déployer toute leur ingéniosité pour éviter les crues capricieuses de ce cours d’eau, parfois paisible, parfois destructeur.

Le pont-canal de l’Orbiel est construit dans le même élan que le détournement vers Carcassonne, au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. C’est une œuvre sobre mais solide : un tablier de pierre reposant sur plusieurs arches, qui élève le canal au-dessus du lit de la rivière. Les bateliers, en franchissant ce passage, glissaient littéralement au-dessus de l’eau, étonnés de voir une rivière en contrebas tandis qu’ils naviguaient sur une autre.

L’Orbiel n’est pas une rivière anodine. Depuis la Montagne Noire, elle descend avec vigueur, traversant des zones minières.

Trèbes, où l’Aude embrasse le canal

En quittant Carcassonne et ses ouvrages spectaculaires, le canal glisse doucement vers l’est, croisant la ville de Trèbes. Ici, le Canal du Midi se faufile parallèlement à la rivière Aude, comme un double ruban d’eau séparé mais intimement lié au territoire.

Une ville entre eaux et histoire

Trèbes n’est pas seulement une étape fluviale : c’est un carrefour historique. Son nom apparaît dès le Moyen Âge, lorsque la cité fortifiée surveillait les passages entre la Montagne Noire et la plaine de l’Aude. Les habitants dépendaient autant de la rivière que des chemins terrestres pour le commerce, et l’arrivée du canal au XVIIe siècle a transformé la ville en point névralgique pour le transport de grains, de vin et de sel.

Le port de Trèbes

Le port de Trèbes occupe une place stratégique : situé à mi-chemin entre Toulouse et la Méditerranée, il fut longtemps une halte essentielle pour les bateliers. Ici, les équipages trouvaient de quoi se ravitailler, réparer et surtout se reposer avant de poursuivre leur route. Aujourd’hui, ce port a gardé son rôle d’escale conviviale : on y voit encore les plaisanciers amarrer leurs bateaux le long des quais ombragés, tandis que restaurants et terrasses animent les rives

La triple écluse du Moulin de Trèbes

Par le chemin de halage la triple écluse se situe à 500m , direction Marseillette.

Le dialogue entre canal et rivière

L’Aude, parfois capricieuse, a imposé aux ingénieurs du canal des ajustements précis.

Des digues, des écluses et des petits ponts ont été construits pour éviter les débordements et protéger les cultures.

Après Trèbes le canal, avance en silence, rectiligne, paisible, comme un trait posé sur la carte.

Ce contraste entre la rivière Aude vive et le canal régulier est fascinant. Á 4km on peu découvrir les hameaux de Millepetit et Millegrand.

Legende où … ? : A cette époque les berges de Trèbes ont toujours été animées. On y croisait les bateliers, les pêcheurs et les marchands de blé, mais aussi des lavandières et des enfants jouant à proximité des écluses. Une vieille légende locale raconte qu’un jour, une péniche chargée de vin, emportée par un courant trop fort de l’Aude, fut sauvée in extremis par les habitants, qui formèrent une chaîne humaine. Depuis, on dit que Trèbes veille sur ses eaux comme un gardien attentif.

Aujourd’hui, Trèbes reste un endroit charmant pour une pause, admirer le duo canal-Aude, et sentir l’héritage d’une histoire où l’eau dictait le rythme des vies. Les platanes bordant le canal offrent l’ombre idéale pour une halte, et la vue de la rivière rappelle la force indomptable de la nature.

[#TrebesCanalAude]

Marseillette et l’étang mystérieux

À quelques kilomètres après Trèbes, le Canal du Midi se rapproche de Marseillette, petit village posé entre la plaine et l’eau. Ici, la géographie devient singulière : le canal côtoie l’étang asséché de Marseillette, un vaste plan d’eau ancien, qui joue un rôle essentiel dans l’irrigation et le drainage de la région.

Le village lui-même semble suspendu entre le canal et l’étang. Les platanes alignés le long des berges offrent un abri pour les promeneurs et les cyclistes, et l’on aperçoit parfois des pêcheurs matinaux, ou des caneaux de canards glissant sur l’eau comme sur un miroir. L’endroit est propice à la contemplation.

L’écluse de Marseillette est située après le village, une petite route qui enjambe le canal nous amène à l’étang asséché.

L’étang de Marseillette, un paysage conquis sur l’eau

L’étang de Marseillette couvrait autrefois une superficie de près de 2 000 hectares, à cheval sur les communes de Marseillette, Aigues-Vives, Saint-Frichoux et Puichéric. Pendant des siècles, il servit de réserve halieutique, alimentant la région en poissons. Mais cette vaste nappe d’eau stagnante devint rapidement une source d’insalubrité et de misère : les fièvres paludéennes décimaient les habitants et les villages alentours se vidaient peu à peu.

Dès le XIIᵉ siècle, des projets d’assèchement furent envisagés. En 1605, Henri IV promulgua un décret royal en ce sens, mais il resta lettre morte. Il fallut attendre le début du XIXᵉ siècle pour que le chantier aboutisse. En 1804, l’étang fut racheté par une Irlandaise, Madame Marie-Anne Coppinger, veuve d’un certain John Lawless, qui lança de grands travaux pour drainer et mettre en valeur ces terres.

Ce n’est qu’en 1851, la Caisse hypotecaire mène à bien un projet que Mme Coppinger n’avait pu financer : elle fait percer un tunnel de 2 160 mètres qui permet par gravitation d’utiliser une partie des eaux de l’Aude pour irriguer l’étang. Des kilomètres de drains sont nécessaires pour faciliter l’écoulement des eaux d’irrigation qui entrainent peu à peu le sel du sol.

Le site fut alors aménagé avec un système ingénieux : un réseau de canaux perpendiculaires utilisant les eaux de l’Aude permit à la fois l’irrigation et l’inondation maîtrisée des sols.

Le paysage changea radicalement : là où s’étendait l’eau stagnante apparurent vignes, vergers et rizières.

Aujourd’hui, le secteur est réputé pour ses vignes, ses pommes et son riz, cultivés dans ce terroir original né d’une conquête sur l’eau. Les anciens chemins de digues offrent désormais des itinéraires paisibles pour la randonnée à pied ou à vélo, au cœur d’un paysage agricole unique, mémoire d’un combat séculaire entre l’homme et la nature.

Les habitants de la région parlent encore du “système de Marseillette”, depuis un réseau de fossés et de petites écluses ont été créés pour canaliser l’eau.

Ce dispositif permet non seulement de protéger les champs inondables, mais aussi de fournir de l’eau aux jardins potagers et à l’époque a une micro centrale.

⚡ La microcentrale hydroélectrique de Naudy

À l’extrémité de la galerie de Naudy, qui capte les eaux de l’Aude et passe sous le Canal du Midi avant de rejoindre l’ancien étang asséché, se trouvent encore les vestiges d’une microcentrale hydroélectrique. Conçue en 1912 par l’ingénieur Joseph Camman, elle exploitait la hauteur de chute d’environ 4,4 mètres pour produire de l’électricité.

Cette énergie servait directement au domaine agricole et permit une petite révolution locale : on y pratiqua, fait inédit à l’époque, le labourage à l’électricité. Alimentée par un débit proche de 3 m³/s, la centrale a fonctionné durant plusieurs décennies avant d’être abandonnée.

Aujourd’hui, elle n’est plus en service, mais son souvenir illustre l’ingéniosité déployée pour mettre en valeur ce territoire conquis sur les eaux stagnantes. Des études ont même envisagé sa remise en activité avec de nouvelles turbines, preuve que ce patrimoine technique garde encore un potentiel énergétique.

L’écluse de l’Aiguille à Puichéric : l’écluse la mieux décorée du Canal du Midi

Située sur le territoire de Puichéric, face à la majestueuse Montagne d’Alaric, l’écluse de l’Aiguille n’est pas qu’un simple passage pour bateaux : c’est une véritable œuvre d’art fluviale.

Un chef-d’œuvre décoratif

Reconnaissable entre toutes grâce à ses détails sculptés et ses couleurs délicates, cette écluse se distingue par l’attention que lui porte son éclusier, un passionné qui voit dans chaque portail et chaque ferrure une opportunité de sublimer le Canal du Midi. Les visiteurs ne manquent jamais de s’émerveiller devant ses décorations qui mêlent tradition et créativité personnelle.

L’éclusier : artiste et gardien

En plus de sa fonction technique, l’éclusier devient le gardien de l’histoire et de la beauté du site. Il connaît chaque pierre, chaque planche, et aime partager ses anecdotes : comment les bateaux de transport de vin autrefois s’arrêtaient ici, comment les crues étaient gérées, ou encore les légendes locales liées à la Montagne d’Alaric et aux Cathares.

Une halte incontournable

Pour les promeneurs et les amateurs de photos, l’écluse est un incontournable du Canal du Midi. Même sans passer en bateau, on peut admirer les bassins, les écluses jumelles et les mécanismes anciens, tout en profitant du panorama sur la montagne et les vignes alentours.

👉 Lien pour approfondir : #Écluse de l’Aiguille

Le pont-canal de l’Aiguille mérite un arrêt attentif : il permet au Canal du Midi de franchir la rigole de l’étang, un petit canal discret mais essentiel. Cette rigole capte les eaux de l’Aude et les dirige vers la galerie souterraine de Naudy, avant de rejoindre l’ancienne microcentrale hydroélectrique de Naudy installée au début du XXe siècle.

L’épanchoir de l’Argent-Double : quand le Canal du Midi se libère

À environ 1 km du port de la Redorte, se dresse l’un des ouvrages les plus originaux du canal du Midi, remarquable par son pont à onze arches. Son rôle principal est d’évacuer les eaux excédentaires du canal vers la rivière Argent-Double, assurant ainsi la régulation du niveau de l’eau et la sécurité de la navigation.

Cette évacuation se fait de deux manières complémentaires. La première utilise un déversoir, système de débordement situé à l’endroit où la rive est la plus basse, au niveau des arches de l’ouvrage. L’eau qui s’y déverse chute alors en cascade jusqu’à la rivière en contrebas.

La seconde méthode repose sur l’épanchoir, ou vanne de fond, qui permet, avec l’intervention humaine, d’évacuer l’eau par le fond. Grâce à ce système, le bief — la portion de canal comprise entre deux écluses — peut être vidé lors des travaux de maintenance hivernaux.

Pour assurer la sécurité et la continuité du halage, un passage a été aménagé sur les arches, permettant aux chevaux de franchir l’ouvrage « au sec », et évitant ainsi le passage glissant et périlleux que présentait autrefois le déversoir.

Le pont-canal de l’argent-Double.

Non loin de l’épanchoir, un pont-canal a été construit afin de permettre aux bateaux de franchir cet obstacle par toutes saisons. Ce grand aqueduc commandé par Vauban possède trois voûtes.

Le pont-canal de Jouarres : discret mais ingénieux

Après le passage de l’écluse de Jouarres, nous arrivons au pont-canal de Jouarres rien de spectaculaire au premier abord, mais, sa fonction est essentielle : il permet au canal de franchir le ruisseau de Jouarres, un petit affluent de l’Aude.

Son rôle est strictement fonctionnel, assurant que les eaux du canal continuent leur course sans se mélanger à celles du ruisseau.

Aujourd’hui, le ruisseau a été détourné en amont pour alimenter le l’etang de Jouarres, ajoutant une dimension pratique à l’ouvrage.

L’étang de Jouarres : un havre de fraîcheur au bord du Canal du Midi

Étang de Jouarres, plus connu aujourd’hui sous le nom de lac de Jouarres, ce vaste plan d’eau bordé de vignes, d’oliviers et de pins, s’étend au pied du village de Homps et tout près du Canal du Midi.

Sur la rive nord, une vaste plage a été aménagée. C’est ici que se concentre l’essentiel de l’animation : baignade surveillée en été, restaurant au bord de l’eau pour prolonger la journée, mais aussi toute une gamme d’activités nautiques. Petits et grands peuvent s’y essayer au canoë, au paddle, au pédalo, ou encore s’élancer depuis les structures gonflables flottantes qui transforment le lac en terrain de jeux aquatique.

Mais le lac de Jouarres, ce n’est pas seulement un lieu de loisirs. Ses rives, plus discrètes côté ouest et sud, offrent des espaces calmes pour les amateurs de pêche ou les promeneurs. Un chemin permet d’en faire le tour à pied ou à vélo, en profitant des panoramas sur les collines environnantes tapissées de vignes. À chaque saison, les couleurs changent : verts tendres du printemps, dorés de l’été, rouges et bruns de l’automne.

La proximité du Canal du Midi ajoute encore au charme de l’endroit. Après une balade en péniche ou une halte au port de Homps, il est agréable de venir trouver ici un peu de fraîcheur. Le lac reflète bien l’âme du Minervois : un équilibre entre nature, agriculture et douceur de vivre.

L’Aqueduc de Azille

Si l’on s’écarte un instant de l’agitation du canal du Midi, à deux pas du château de Jouarres, on tombe sur une merveille méconnue : l’aqueduc romain d’Azille. Beaucoup le confondent avec le pont-canal moderne qui enjambe la rivière de Jouarres, mais ici, il ne s’agit pas d’un ouvrage du XVIIᵉ siècle, mais bien d’un vestige antique, vieux de près de deux mille ans.

Le port d’Homps : fête, tradition et Canal du Midi

Nichée au bord du Canal du Midi, la petite commune d’Homps s’anime chaque année pour célébrer le 14 juillet, mêlant fête nationale et fête locale. Ce rendez-vous est minutieusement préparé par le comité des fêtes, qui met un point d’honneur à préserver les traditions tout en amusant petits et grands.

La barre savonnée : adrénaline et éclats de rire

L’une des attractions les plus emblématiques est la fameuse barre savonnée installée au-dessus du canal. Les participants, armés de courage et d’équilibre, s’élancent sur cette planche glissante dans l’espoir de décrocher un drapeau. Entre glissades, éclaboussures et rires, le spectacle attire habitants et visiteurs, créant une ambiance festive unique.

Un port chargé d’histoire

Le port d’Homps, bien qu’aujourd’hui tourné vers la plaisance et les événements festifs, conserve le charme d’un ancien port fluvial, témoin de l’activité commerciale du Canal du Midi. Jadis, il permettait le chargement et le déchargement des marchandises transportées par les gabares, véritables bateaux de commerce de l’époque.

Une halte idéale

Au-delà de la fête, Homps offre un cadre agréable pour une pause sur le Canal du Midi, avec ses quais tranquilles, ses péniches colorées et ses petites terrasses où savourer le soleil du Sud. C’est un lieu où histoire, tradition et convivialité se rencontrent, offrant un aperçu authentique de la vie le long du canal.

Une écluse sans bassin : la Porte de Garde d’Ognon

Au détour du Canal du Midi, certaines écluses surprennent par leur simplicité. C’est le cas de la Porte de Garde d’Ognon, une écluse sans dénivelé ni bassin, qui se résume presque à une simple vanne. Pourquoi une telle sobriété ? L’explication est à la fois technique et historique.

Réguler le canal pour éviter les catastrophes

Le Canal du Midi, malgré sa construction magistrale, a souvent dû faire face à des ruptures et des débordements, tant sur ses rigoles que sur le tracé principal. Trop d’eau dans un bief peut mettre en danger les berges, voire provoquer leur effondrement. Les écluses sans dénivelé, comme celle-ci, jouent donc un rôle essentiel : réguler le flux d’eau pour protéger le canal.

L’eau reprend parfois son ancien chemin

La situation de la Porte de Garde est particulière : la rivière Ognon, sur laquelle passe le canal, a été dérivée pour faciliter la navigation. Autrefois, son cours arrivait à l’emplacement de cette écluse. Lorsque le niveau d’eau devient trop élevé, la rivière a la fâcheuse tendance à reprendre son ancien lit, menaçant d’inonder le canal.

L’ingéniosité du système

Pour prévenir tout désastre, l’écluse de garde peut être fermée, et l’excédent d’eau est alors dirigé vers un épanchoir, puis une rigole de fuite, qui ramène le flux directement dans le lit de l’Ognon. Ce mécanisme simple mais efficace illustre parfaitement l’ingéniosité des constructeurs du Canal du Midi, capables de gérer à la fois l’eau et l’histoire des paysages.

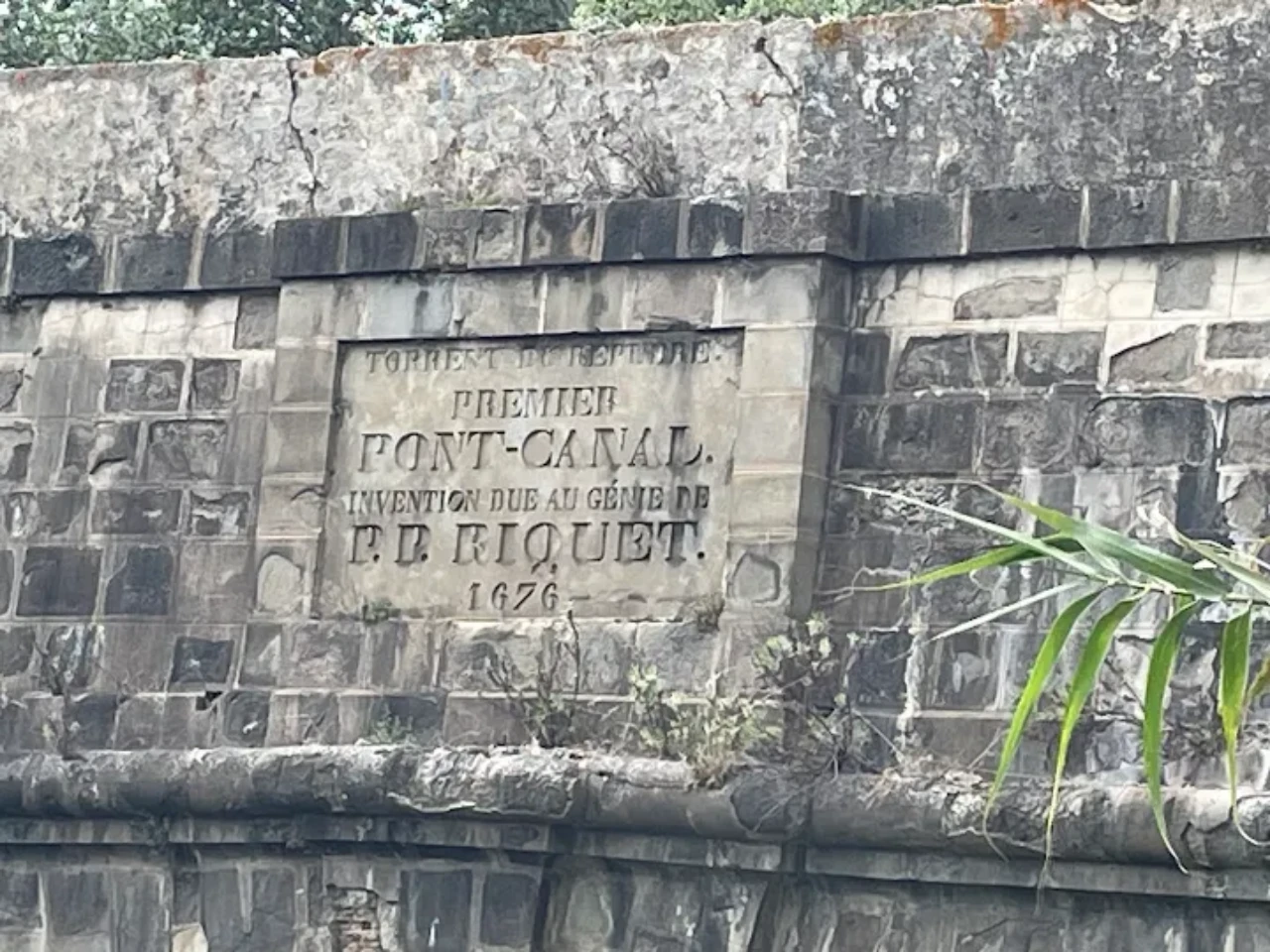

À Paraza : le pont-canal de Répudre

En arrivant à Paraza, le regard est immédiatement attiré par une structure discrète mais capitale dans l’histoire du Canal du Midi : le pont-canal de Répudre. Ici, le canal franchit le petit ruisseau du Répudre sans jamais se mêler à ses eaux, grâce à un ouvrage modeste en apparence, mais immense par sa portée historique.

Le plus ancien pont-canal encore en service

Construit en 1667, ce pont-canal est le plus ancien encore en activité dans le monde. À première vue, sa taille semble presque timide, mais chaque pierre raconte l’audace et l’ingéniosité des ingénieurs du XVIIᵉ siècle. Traverser ce pont, c’est se placer au cœur de l’histoire du génie hydraulique, en touchant du doigt un héritage qui a traversé plus de trois siècles.

Une halte qui s’impose

Pour le visiteur, il est impossible de passer par Paraza sans s’arrêter. Que ce soit pour admirer le canal qui glisse sur ses arches, pour écouter le murmure du ruisseau en dessous, ou simplement pour ressentir la puissance tranquille de l’histoire, le pont-canal de Répudre mérite une pause contemplative.

Le Port du Somail : halte du troisième jour

En approchant du Somail, on comprend immédiatement pourquoi ce port mérite toute l’attention du voyageur. Halte stratégique pour la barque de la poste, c’est ici qu’elle faisait sa “couchée” du troisième soir en venant de Toulouse, offrant aux voyageurs un moment de repos bienvenu après plusieurs journées sur le canal.

Le Somail, loin d’être une commune à part entière, n’existe que grâce au Canal du Midi. Ses maisons, son quai et ses platanes semblent nés du passage des barques et du va-et-vient des marchands et voyageurs d’antan. Flâner sur le quai, c’est sentir le souffle historique du canal, imaginer les cris des mariniers, le froissement des voiles et le clapotis des eaux.

Pour approfondir la découverte de ce hameau emblématique, vous pouvez lire mon article dédié : Le Somail et son port historique.

La chapelle et le port du Somail

Comme à chaque dînée ou couchée le long du Canal du Midi, une chapelle était présente pour offrir aux mariniers et voyageurs un lieu de recueillement et de prière. Ces petites chapelles jalonnaient le canal, ponctuant le voyage de moments de pause spirituelle : à Négra, à l’écluse Saint-Roch en quittant Castelnaudary, à Trèbes, à La Redorte, à Fonsérannes et même à Agde.

Au Somail, cette tradition se poursuit : la chapelle, modeste mais chargée d’histoire, rappelle que le canal n’était pas seulement un axe commercial, mais aussi un chemin de vie, rythmé par le quotidien des mariniers, le bruit de l’eau et le souffle des vents sur les platanes.

L’épanchoir des Patiasses

Parmi tous les épanchoirs du Canal du Midi, celui des Patiasses est sans doute le plus spectaculaire. Très nombreux sont ceux qui naviguent sur le canal sans même se douter de son existence. Pourtant, il joue un rôle essentiel : constitué de six vannes ouvertes, il permet au cours d’eau de se déverser directement dans la rivière Cesse, à quelque 150 mètres en aval.

Le spectacle est saisissant lorsque les eaux s’engouffrent avec force, un rappel impressionnant de l’ingéniosité des ingénieurs du XVIIe siècle et de la puissance contenue du canal, qui, même au calme apparent, sait se faire entendre.

Le pont-canal de la Cesse

Avant d’arriver au canal de jonction, le Canal du Midi franchit la rivière Cesse grâce à un autre pont-canal, plus discret mais plein de charme. Contrairement aux ponts plus imposants, celui-ci se fond presque dans le paysage, mais il témoigne d’une prouesse technique et historique.

À l’origine, aucun pont-canal n’existait ici. Le franchissement se faisait par une chaussée, rapidement jugée insuffisante par les crues capricieuses de la Cesse. C’est Vauban, en 1689, qui donna l’impulsion pour sa construction, confiée à l’ingénieur Jean Goudet. Le résultat : un ouvrage de 64 mètres de long et 14 mètres de haut, qui permet de séparer le canal des cours d’eau environnants, réduisant ainsi l’ensablement et améliorant considérablement le fonctionnement du canal.

Embranchement du Canal du Midi au Canal de Jonction

Peu après le Port de la Robine, le Canal du Midi se divise pour rejoindre la Méditerranée. C’est ici que se trouve l’embranchement vers le Canal de jonction, situé entièrement sur la commune de Sallèles-d’Aude. Cette jonction, réalisée définitivement en 1776, relie le Canal du Midi au canal de la Robine, qui file vers Narbonne et la mer Méditerranée.

Le canal de la Robine est bien plus ancien et son origine remonte à l’époque romaine. Les Romains utilisaient déjà un lit dérivé de l’Aude pour transporter leurs marchandises, mais c’est à partir de 1686 que des travaux d’aménagement modernes furent entrepris pour faciliter la navigation. Aujourd’hui, ce passage est un carrefour stratégique de l’eau, témoin de l’ingéniosité des siècles passés et du lien durable entre le canal et la ville de Narbonne.

Le chemin de fer touristique du Minervois

Juste après l’embranchement du Canal de jonction, le Canal du Midi passe sous une petite voie ferrée pittoresque qui relie Narbonne à Bize-Minervois. Cette ligne, longeant le canal sur plusieurs kilomètres, suit le tracé du cours d’eau et offre aux passagers un voyage au fil de l’eau et de la vigne.

Aujourd’hui, cette voie accueille un chemin de fer touristique, l’autorail de Bize-Minervois, qui permet de découvrir la beauté du Minervois et ses villages typiques depuis le confort d’un train d’époque, tout en admirant les écluses, ponts et paysages du Canal du Midi.

Le Port d’Argeliers

Aujourd’hui, le village se nomme Argeliers, mais autrefois, on l’appelait Argelliers (avec deux « l »). Curieusement, sur le canal de jonction vers Sallèles d’Aude, l’écluse d’Argelliers a conservé son ancien nom. Les cartes postales anciennes témoignent encore de cette orthographe, rappelant le charme d’un temps révolu.

Mais Argeliers, ce n’est pas seulement un port ou une écluse. C’est aussi le berceau d’une histoire célèbre : celle de Marcelin Albert, figure centrale de la révolte des vignerons de 1907. C’est depuis ce village que, le 11 mars 1907, Marcelin Albert, accompagné d’Élie Bernard, organisa une marche de vignerons vers Narbonne pour rencontrer une commission parlementaire. Ces événements historiques ont profondément marqué la région et symbolisent la lutte des vignerons du Midi.👉 En savoir plus sur la révolte des vignerons

Capestang et la Barque de Poste

Capestang est aussi le lieu où la Barque de Poste est le plus souvent amarrée. Il ne s’agit pas de l’original mais d’une reconstitution réalisée par Robert Mornet à partir des plans de 1818 provenant des archives du Canal. On la trouve généralement près du pont de fer. Bien entendu, elle n’est pas toujours présente : elle participe régulièrement aux manifestations culturelles organisées sur le Canal du Midi et dans d’autres sites liés à l’histoire fluviale.

À proximité : l’étang asséché de Montady

Non loin de Capestang se trouve l’impressionnant étang asséché de Montady, célèbre pour sa forme géométrique en rayons de soleil, résultat d’un drainage réalisé au XIIIᵉ siècle pour transformer l’eau en terres cultivables. Tout autour, le paysage révèle également l’Oppidum d’Ensérune, ancienne colline fortifiée offrant un panorama sur les plaines alentours, et le tunnel des moines, petit ouvrage hydraulique permettant le passage de l’eau sous les collines.

👉 Lire l’article détaillé sur l’étang asséché de Montady, l’Oppidum d’Ensérune et le tunnel des moines

Tunnel de Malpas : premier tunnel de canal creusé en Europe

Pour franchir la colline d’Ensérune, il ne suffisait pas d’atteindre la mer : l’objectif de Riquet était d’arriver jusqu’à Sète, où un port « moderne » était projeté. De là, il devenait facile de rejoindre le Rhône via d’autres canaux.

Contrairement à la préconisation du chevalier de Clerville, qui suggérait de traverser l’Aude, Riquet choisit de ne pas faire passer le canal par le fleuve, pour éviter les difficultés de navigation. Sa solution fut ingénieuse : un long bief de 54 km sans écluse, le percement d’un tunnel sous la montagne d’Ensérune, et la construction d’un escalier d’écluses à Béziers.

Le tunnel du Malpas, percé sur 170 mètres, traversait les grès sableux de la colline d’Ensérune. Les travaux, réalisés durant l’hiver 1679-1680, étaient périlleux avec un risque permanent d’effondrement. Ce fut le dernier grand chantier de Riquet, qui mourut quelques mois plus tard, le 1er octobre 1680.

Fait remarquable : il s’agit du premier tunnel jamais réalisé pour un canal en Europe ! Après la mort de Riquet, Vauban reprit le principe pour la Rigole de la Montagne.

Une légende locale entoure le tunnel : tout jeune matelot passant pour la première fois sous le Malpas devait offrir des victuailles à l’ermite qui vivait sous la voûte.

Béziers et le Canal du Midi

Vis-à-vis du Canal du Midi, Béziers révèle plusieurs joyaux incontournables : les neuf écluses de Fonseranes, le Pont-canal sur l’Orb, et le port Notre-Dame. Ces ouvrages témoignent de l’ingéniosité de Paul Riquet, l’architecte du Canal, qui est né à Béziers. Une statue de Riquet trône d’ailleurs au centre de la ville, sur les allées qui portent son nom, rappelant l’importance de son œuvre pour la région.

Les neuf écluses de Fonsérannes

À quelques pas du Pont-canal de l’Orb, se dressent les célèbres neuf écluses de Fonsérannes, un véritable escalier d’écluses qui permet de franchir une dénivellation de 21,5 mètres sur le Canal du Midi. Construites entre 1679 et 1681 sous la supervision de Paul Riquet, ces écluses illustrent le génie technique de l’ingénieur et son ambition de relier Toulouse à la Méditerranée.

L’ouvrage se compose de neuf bassins successifs dans lesquels les bateaux montent ou descendent grâce à la régulation des eaux. Chaque écluse fonctionne comme une chambre étanche : l’eau est introduite ou évacuée pour permettre aux bateaux de gagner ou de perdre du niveau. Naviguer dans cet escalier, c’est comme voir le canal s’élever ou s’abaisser en marches d’eau, un spectacle à la fois impressionnant et fascinant.

Les écluses de Fonsérannes sont également un lieu de promenade privilégié pour les visiteurs. On peut admirer la précision de la pierre, les mécanismes des portes et des vannes, et ressentir l’atmosphère du XVIIᵉ siècle, lorsque ces constructions représentaient une audace technologique inouïe.

L’ensemble du site s’inscrit dans le patrimoine historique de Béziers, aux côtés du Port Notre-Dame, du Pont-canal de l’Orb et des autres ouvrages du Canal du Midi, témoignant du rêve de Riquet et de la réalisation concrète de son canal, aujourd’hui classé Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pont-canal de l’Orb

À Béziers, le Canal du Midi franchit la rivière de l’Orb grâce à un pont-canal monumental, une prouesse technique qui permet aux bateaux de passer au-dessus de la rivière sans se dérouter. Construit pour assurer la continuité de la navigation, il illustre parfaitement l’ingéniosité des ingénieurs du XVIIᵉ siècle.

Le pont-canal est composé de 7 arches, mesure 142 mètres de long et domine l’Orb de 12 mètres. Son architecture allie solidité et élégance, et il reste un symbole de la maîtrise des eaux et du relief dans la région. Les visiteurs peuvent admirer la vue sur l’Orb et observer les bateaux glisser au-dessus de la rivière, un spectacle qui fascine encore aujourd’hui.

Ce pont s’inscrit dans l’ensemble des aménagements de Béziers pour le Canal du Midi, qui incluent également le Port Notre-Dame et les fameuses neuf écluses de Fonsérannes, véritable escalier d’écluses qui permet de franchir une dénivellation de 21,5 mètres. Ensemble, ces ouvrages témoignent du génie de Paul Riquet, natif de Béziers, et de la vision ambitieuse qui a permis de relier Toulouse à la mer Méditerranée via le canal.

Port Notre-Dame

Jusqu’en 1858, le port de Béziers était situé un peu en aval de Fonseranes, sur la rive droite de l’Orb. Il s’agit du port Notre-Dame, qui constituait alors le principal point d’embarquement et de commerce pour la ville. Aujourd’hui, il n’a plus la même activité commerciale, mais il reste un lieu chargé d’histoire et un point de repère pour comprendre le rôle stratégique de Béziers sur le Canal du Midi.

👉 [Lien vers l’article Port Notre-Dame]

Le Port Neuf de Béziers

Après la construction du Pont-canal de l’Orb, le Canal du Midi est dévié pour éviter les caprices de l’Orb, ce fleuve côtier parfois trop violent, parfois trop faible. Un nouveau port, appelé simplement Port Neuf, est alors créé et mis en service en 1858.

Jusqu’à cette date, le canal devait obligatoirement franchir l’Orb après l’écluse Notre-Dame, en aval de l’ancien Port Notre-Dame. Pour gérer le flux d’eau, un ingénieux système de chenaux, régulés par des épanchoirs et des portes de garde — des écluses spéciales — permettait d’alimenter le canal ou de le protéger des crues. Au niveau du Pont Rouge, le canal reprenait ensuite son cours naturel.

Cette déviation a simplifié la navigation et limité les risques pour les bateaux. Le Port Notre-Dame, désormais court-circuité par le nouveau tracé, a continué à fonctionner jusqu’au début du XXᵉ siècle, mais son importance a diminué. Le Port Neuf, beaucoup plus vaste, a permis à Béziers de mieux accueillir le trafic fluvial et de conforter son rôle stratégique sur le Canal du Midi, tout en témoignant de l’adaptation ingénieuse des ingénieurs face aux contraintes naturelles.

Les ouvrages du Libron

Le Libron est un petit cours d’eau, insignifiant la plupart du temps… sauf lorsqu’un gros orage ou de fortes pluies surviennent. Sur le littoral languedocien, ces épisodes sont fréquents et soudains. À ce moment-là, le modeste ruisseau se transforme en un véritable torrent, charriant boue et graviers, dont le comportement rappelle celui d’un oued.

Comme nous nous trouvons à une altitude trop basse, il est impossible de passer au-dessus ou en dessous du cours d’eau. Il a donc fallu inventer une solution ingénieuse : permettre au ruisseau et au canal de se croiser sans que le canal ne s’ensable.

C’est ainsi qu’un dispositif unique a été mis en place, permettant au Libron de passer au-dessus du canal en cas de crue.

👉 Découvrir le procédé très ingénieux qui permet de passer le Libron en crue

Pont des Trois Yeux

Entre Vias et Agde, se trouve le pont des Trois Yeux… mais ce n’est pas son vrai nom ! En réalité, il s’agit du Pont Saint-Joseph, mais depuis longtemps, tout le monde l’appelle « Pont des Trois Yeux ». C’est plus poétique, n’est-ce pas ?

Cet ouvrage est fort sympathique : une arche principale laisse passer les bateaux, et deux autres plus petites ont chacune leur fonction : l’une pour l’eau et l’autre pour le chemin de halage. À l’époque des barquiers, le passage n’était pas simple : il fallait détacher les chevaux du halage pour franchir le pont, puis les rattacher de l’autre côté. Ici, c’est encore visible, mais c’était le cas pour presque tous les ponts du Canal du Midi. La plupart du temps, la barque poursuivait sa lancée et était rattrapée de l’autre côté.

Autre particularité : deux déversoirs encadrent le pont, l’un de chaque côté, pour réguler le cours d’eau et éviter tout débordement.