🏝️ Les murales de Sardaigne

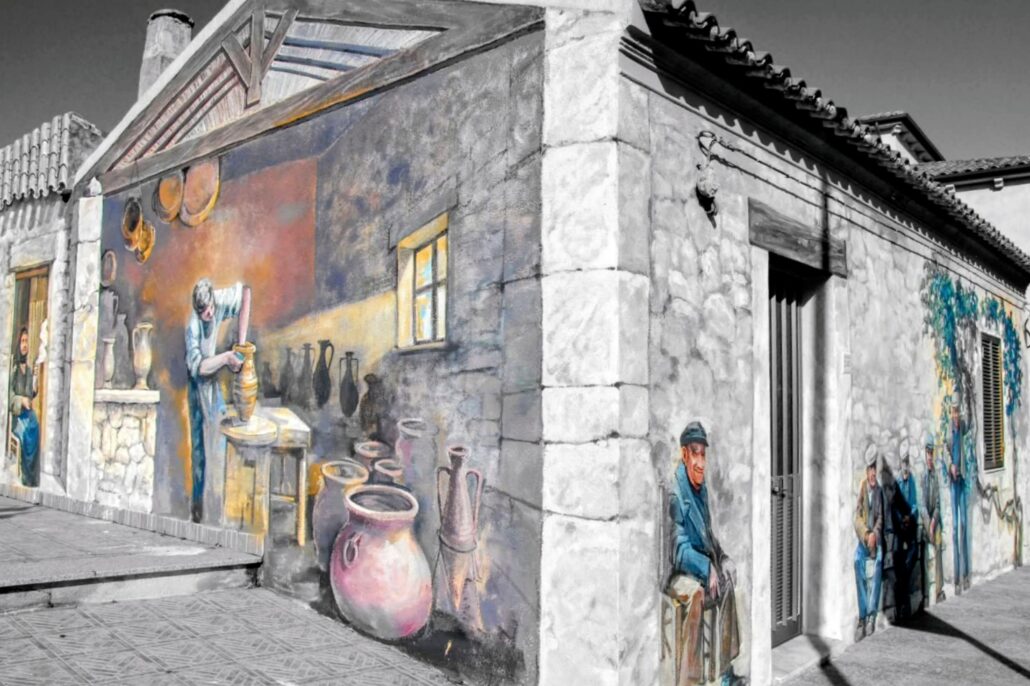

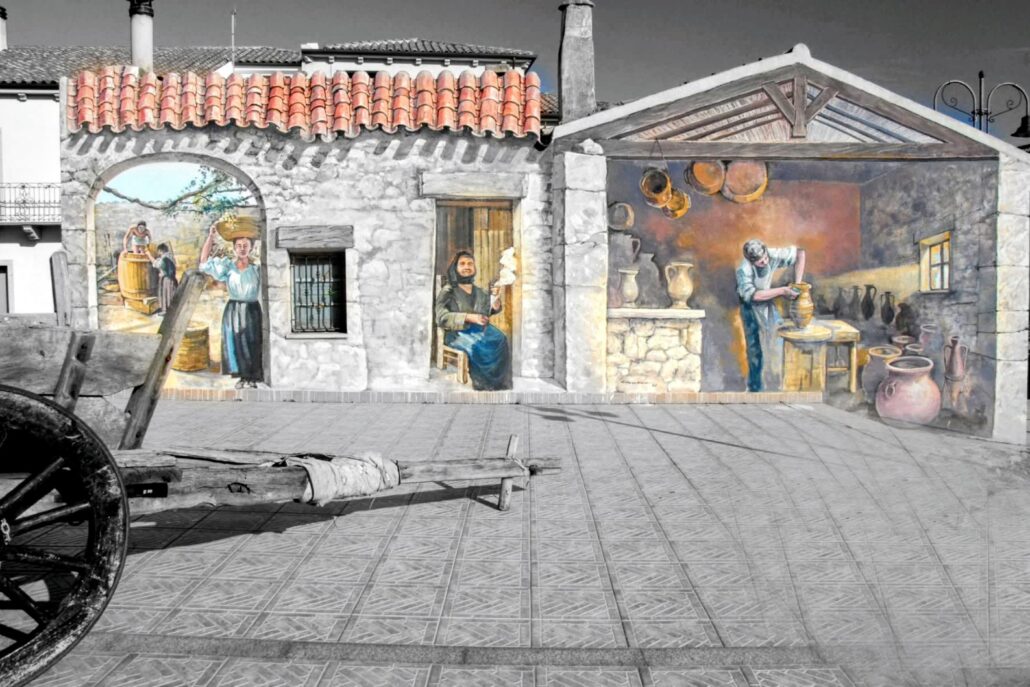

Galeries d’art en plein air

Quotidienneté, traditions, luttes et mémoire collective : la Sardaigne se raconte sur ses murs.

L’histoire des murales en Sardaigne commence au tournant des années 1970, dans un contexte de bouleversements sociaux et politiques. Ces fresques, porteuses de messages culturels et sociaux, deviennent rapidement un art mural engagé, reflet des luttes, des traditions et de la mémoire collective.

Aujourd’hui, la Sardaigne compte près de 2 000 murales dans plus de 200 villages, formant un patrimoine vivant, en perpétuelle évolution. Chaque territoire possède ses spécificités et raconte son histoire à travers ses murs.

Gallura et côte nord-est

Palau

Les fresques de Palau mêlent tradition et modernité : personnages en habits folkloriques et scènes de vie contemporaine, sur fond de mer turquoise, traduisent un dialogue unique entre culture insulaire et influences externes.

Villages de la Planargia

Cette petite région viticole et artisanale du nord-ouest de l’île s’est transformée en véritable musée à ciel ouvert.

Montresta célèbre ses origines et ses figures locales à travers un langage mural simple et direct.

👉 Découvrez les fresques de Montresta

Une journée sur les routes de l’art et de la mémoire de Bosa à Bosa

Ce matin-là, nous quittons Bosa en suivant la route sinueuse qui s’élève vers les collines du Montiferro.

Le fleuve s’efface peu à peu derrière nous, remplacé par les murets de basalte et les champs d’oliviers.

Ici commence un autre voyage : celui des villages suspendus entre mer et montagne, entre mémoire et silence.

À chaque tournant, un nouveau nom, une nouvelle atmosphère — Suni, Tinnura, Sagama, Scano di Montiferro, Sennariolo, Tresnuraghes, Porto Alabe, Magomadas, Flussio — autant d’étapes sur cette route de l’art et de la tradition, avant de redescendre, le soir venu, vers la lumière de Bosa.

👉 Découvre cette journée sur les routes de l’art et de la mémoire de Bosa à Bosa

Un avant des villages de la Planargia

Suni

Accroché au plateau basaltique, Suni domine la vallée de Bosa comme un balcon ouvert sur la mer. Le village, calme et lumineux, garde les traces de son passé agropastoral dans ses ruelles de pierre sombre. On y croise les vestiges du nuraghe Nuraddeo et la silhouette de l’église San Pancrazio, plantée face au vent. Rien d’ostentatoire ici, mais une authenticité brute, un parfum d’autrefois que le temps semble avoir épargné.

Tinnura

À Tinnura, chaque mur raconte une histoire. Des femmes penchées sur leurs métiers à tisser, des vendangeurs, des enfants, des gestes simples immortalisés par les pinceaux de Pina Monne et d’autres artistes sardes. Ce petit village est devenu un musée à ciel ouvert, un hommage vibrant à la vie rurale et à la mémoire populaire. Le murmure des fontaines accompagne le pas du visiteur entre les fresques colorées.

Flussio

À la suite du village de Tinnura, Flussio s’étire paisiblement sur les pentes du Montiferru. Il se distingue par ses paniers de roseaux et ses quelques fresques délicates. Les artistes ont su capturer l’âme du tressage, ce geste millénaire transmis de mère en fille. Dans les ruelles, l’odeur du maquis et du jasmin se mêle à celle du bois travaillé. Un lieu simple, poétique, où l’art et la tradition se confondent.

Sagama

En quittant Flussio, la route s’élève à nouveau, serpentant entre vignes et champs de basalte. Sagama apparaît soudain, accrochée à la pente, comme figée dans le temps. Ici, tout semble immobile, presque recueilli. Le village ne compte que quelques fresques discrètes, mais son charme tient à cette atmosphère suspendue, à ce silence que seule trouble la brise du mont Seneghe.

Scano di Montiferro

Blotti au pied du Mont Ferru, Scano di Montiferro respire la montagne et les genévriers. Son nom évoque déjà la force du fer, et ses ruelles abruptes rappellent la rudesse des terres intérieures. Quelques fresques ornent les façades, souvent liées à la vie paysanne, mais ici, c’est la nature qui domine — les châtaigniers, les sources, les panoramas infinis sur la plaine et la mer.

Sennariolo

L’un des plus petits villages de la région, mais aussi l’un des plus attachants. À Sennariolo, les maisons serrées semblent se protéger mutuellement du vent. Dans les ruelles, on découvre quelques peintures murales, sobres et sincères, à l’image de ses habitants. Le village vit au rythme lent des saisons, entre oliveraies et champs d’amandiers.

Tresnuraghes

Avant de rejoindre la côte, Tresnuraghes étale ses maisons aux tons ocre sur la colline. Son nom rappelle les trois nuraghes voisins, témoins d’un passé antique. En flânant dans ses ruelles, on tombe sur l’ancienne papeterie savoyarde, Sa Fabbrica, vestige d’un passé industriel oublié. De là, la route plonge vers la mer, comme une promesse.

Porto Alabe

Après les collines et les oliviers, le bleu surgit soudain. Porto Alabe s’étire le long d’une plage dorée, bordée de falaises. Les maisons de vacances contrastent avec la quiétude des villages précédents. En fin d’après-midi, la lumière dore les rochers et embrase la mer : un décor parfait pour clore la journée, ou la poursuivre vers Bosa.

Magomadas

Dernier village avant de redescendre vers Bosa, Magomadas suspendu au-dessus de la vallée du Temo, garde un charme secret. Ses ruelles pavées mènent à des points de vue superbes sur la mer et les collines. Quelques fresques, ici aussi, racontent la vie d’autrefois, mais le vrai trésor de Magomadas réside dans son atmosphère paisible et dans la chaleur de ses habitants.

👉 Découvre cette journée sur les routes de l’art et de la mémoire de Bosa à Bosa

Villages de l’intérieur.(Nuorese, Barbagia, Baronia,Ogliastra)

Au cœur de l’île, les villages de l’intérieur ont adopté les murales pour affirmer leur identité, célébrer leurs traditions et préserver leur mémoire collective.

Villages de la Nuorese

Autour de la ville de Nuoro, ce territoire mêle patrimoine historique et vie culturelle. C’est une zone de transition entre les montagnes de la Barbagia et les plaines du centre de l’île, où se sont développés des bourgs fiers de leur identité, souvent marquée par l’art mural et la mémoire collective.

👉 Découvre les murales des villages de la Nuorese

- Borore mettent en avant les gestes agricoles et les scènes de la vie communautaire.

- Silanus présente un parcours de murales à forte valeur identitaire, évoquant le travail de la terre, les figures de la résistance antifasciste et les poètes sardes.

Villages de la Barbagia

Cœur montagneux de la Sardaigne, la Barbagia est une terre de traditions profondément enracinées. Villages accrochés aux pentes du Gennargentu, fêtes ancestrales, masques mystérieux et fresques murales en font une région authentique, souvent décrite comme l’âme rebelle de l’île

- Ottana s’illustre par ses peintures consacrées au carnaval et à la figure impressionnante des Boes e Merdules.

👉 Découvrez le village d’Ottana

- Orgosolo : le village des murales. Orgosolo est le berceau du muralisme politique sarde. Les premières fresques apparaissent en 1969, lors de manifestations étudiantes et paysannes. Aujourd’hui, plus de 150 murales illustrent luttes populaires, conflits internationaux et traditions locales.

👉 Découvrez les fresques d’Orgosolo

- Fonni, le village le plus haut de Sardaigne, déploie des fresques monumentales racontant le quotidien, les fêtes religieuses et les paysages.

- Mamoiada illustre ses fameux masques de carnaval – les Mamuthones et Issohadores – qui deviennent de véritables icônes murales.

- Oliena rend hommage à ses vignobles et à son artisanat.

Villages de la Baronia

Située sur la côte orientale, la Baronia s’étend entre mer et collines verdoyantes. Ses bourgs regorgent de traditions populaires, de petites églises et de fresques colorées, tandis que ses plages de sable clair rappellent l’intimité entre culture locale et horizon marin.

- Des villages comme Galtellì, Irgoli, Onifai et Orosei participent aussi à ce grand récit mural en mettant en avant leur culture rurale et leur foi populaire.

👉 Découvre les murales des villages de la Baronia

Villages de l’Ogliastra

Entre mer et montagnes, l’Ogliastra séduit par ses falaises abruptes, ses gorges spectaculaires et ses plages parmi les plus belles de Méditerranée. Mais derrière ces paysages grandioses se cachent aussi des villages à l’identité forte, où la mémoire rurale et les fresques murales racontent la vie quotidienne.

- Le Village d’Urzulei, accroché à la montagne de l’Ogliastra, propose des fresques intimement liées à la vie pastorale et aux traditions de transhumance.

👉 Découvrez le village d’Urzulei et ses murales en noir et blanc

- Entre collines et rivages, Loceri et Bari Sardo offrent un visage singulier de la Sardaigne : celui où les traditions rurales se mêlent à la mémoire historique. Dans leurs ruelles, les fresques racontent la vie paysanne, mais laissent aussi résonner un écho marin, comme si les couleurs des murs dialoguaient avec le bleu de la mer voisine.

👉 Découvrez les murales de Loceri et Bari Sardo

Sud de la Sardaigne

San Sperate : le pionnier

San Sperate devient en 1968 un village-musée à ciel ouvert grâce à Pinuccio Sciola, qui transforme les façades en fresques racontant la vie quotidienne. Plus de 200 murales témoignent de l’histoire et de l’identité locale.

👉 Visiter le village musée à ciel ouvert

Serramanna : fresques engagées

En 1979, le mural « Emigrazione è deportazione » illustre la souffrance de l’exil économique. Serramanna devient un exemple de la manière dont l’art mural traduit les expériences sociales et collectives.

👉 Serramanna et ses fresques

San Gavino Monreale : laboratoire à ciel ouvert

Le village compte aujourd’hui une cinquantaine de fresques contemporaines, signées par des artistes locaux et internationaux, célébrant la culture sarde et des figures mondiales comme Frida Kahlo ou Malala Yousafzai.

👉 San Gavino Monreale et ses fresques

Villamar : rencontre et créativité.

Dans les années 1970, la rencontre entre des réfugiés chiliens et des artistes sardes donne naissance à un foisonnement artistique sur les murs du village, mêlant mémoire, luttes politiques et créativité.

👉 Partir à la rencontre et à la création de Villamar

Sud et arrière-pays urbain

Selegas (oublié la veille), Sestu, Monserrato, Capoterra

Dans ces bourgs de l’arrière-pays, les fresques valorisent la vie locale, les luttes sociales et l’art mural intégré dans le quotidien.

👉 Plus d’infos sur les fresques de la Trexenta

Les fresques de Cagliari

Sulcis et île de Sant’Antioco

Les parcours artistiques mettent en valeur les traditions artisanales et l’histoire industrielle, transformant les murs en témoins vivants du patrimoine local.

👉

Nouvelle vague : années 2000 à aujourd’hui

À partir des années 2000, des collectifs et street artists de toute l’Italie et de l’étranger investissent Cagliari, Olbia, Sassari et d’autres villes. Les fresques se tournent vers l’expérimentation artistique et les thématiques environnementales ou culturelles, renouvelant le mouvement muraliste sarde.

Conclusion

Les murs sardes parlent et il faut les écouter. Du Campidano aux montagnes de la Barbagia, des villages viticoles de la Planargia aux côtes de la Gallura, chaque fresque raconte une histoire, transmet des luttes et célèbre la mémoire collective.

Le muralisme sarde est un patrimoine vivant et en perpétuelle évolution, où l’art sort des galeries pour s’inscrire dans le quotidien. Il rappelle que les murs ne sont pas seulement des limites : ils sont des espaces d’expression, de liberté et de beauté.